Les inégalités Nord/Sud en anthropocène

| Site: | Plate-forme d'Enseignement de Nantes Université |

| Cours: | Les modes d'action en anthropocène |

| Livre: | Les inégalités Nord/Sud en anthropocène |

| Imprimé par: | Visiteur anonyme |

| Date: | lundi 15 décembre 2025, 00:44 |

Description

1. A propos de la séquence

Acquis d'apprentissage

- Comprendre les interrelations entre les inégalités sociales et l’environnement

- Penser l’environnement comme une production sociale et un hybride nature - société

- Donner des exemples variés, à des échelles et dans des contextes

différents, d’inégalités environnementales ou d’actions pour y remédier, en

insistant sur les inégalités N/S avec l’exemple de Madagascar

2. Inégalités environnementales et sociales

L’entrée dans l’anthropocène acte un renversement de la pensée de l’environnement. Longtemps compris comme un domaine extérieur au social et l’influençant, les sociétés s’adaptant aux contraintes ou tirant profit des atouts, l’environnement est maintenant

aussi regardé comme une production des sociétés. Il est devenu un hybride nature-société![]() , un tissu de relations de co-productions, dont on doit comprendre les acteurs, les mécanismes, les effets, les temporalités et les spatialiés. Tout phénomène social aura

donc des implications environnementales, et réciproquement.

, un tissu de relations de co-productions, dont on doit comprendre les acteurs, les mécanismes, les effets, les temporalités et les spatialiés. Tout phénomène social aura

donc des implications environnementales, et réciproquement.

Le problème des inégalités environnementales est de comprendre les interactions entre environnement et inégalités sociales, qu’il s’agisse des inégalités de revenus, d’accès aux soins, à l’éducation, à l’alimentation, ou des rapports de pouvoir entre groupes définis par leurs appartenances de genres, de races, de classes, ethniques, religieuses.

- Quels groupes sociaux définissent ce qui est bon ou mauvais dans l’environnement ?

- Qui pilote la production des biens ou des maux environnementaux ?

- Qui en bénéficie, qui les subit ?

- Les groupes dominants contribuent -ils davantage à dégrader l’environnement que les groupes dominés ?

- L’inégale répartition des biens et des maux de l’environnement renforce-t-elle les inégalités préexistantes ?

- Existe-t-il, et pourquoi, des cercles vicieux de dégradations environnementales et de précarisation sociale ?

- Comment favoriser des co-évolutions harmonieuses sociales et environnementales ?

2.1. Les inégalités, empreinte écologique, vulnérabilités

De multiples exemples illustrent l’association entre groupes dominants et avantages environnementaux, et leur capacité à fabriquer des normes, à confisquer les espaces et ressources valorisés, à générer des nuisances tout en évitant de s’y exposer, à

réguler des contestations ou des crises tout en conservant leurs positions sociales et leurs accès aux biens environnementaux, alors que les groupes dominés subissent pénalités sociales et environnementales. L’environnement apparait alors comme une

composante majeure des rapports sociaux de domination, ce qu’avaient bien montré, dès les années 1980, les activistes de l’environmental justice, les chercheurs de political

ecology.![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

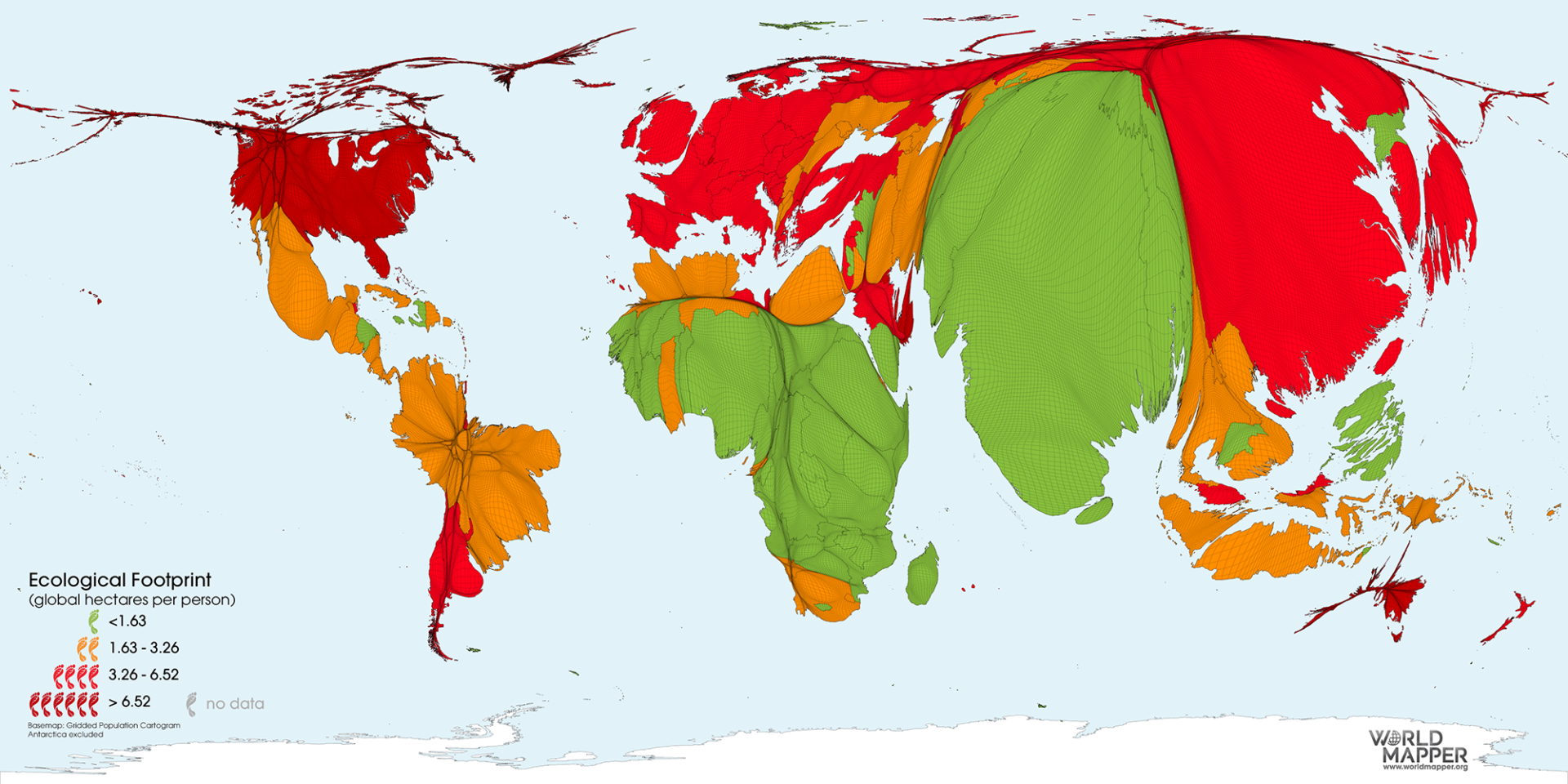

Ainsi, à l’échelle globale, la comparaison des inégalités de développement et de l’empreinte écologique des pays oppose des États riches et puissants, à l’empreinte écologique élevée et ayant une responsabilité majeure dans le changement climatique, alors que les États pauvres et fragiles se distinguent par des modes de gestion des ressources naturelles comparativement plus soigneux, une responsabilité minime et une grande vulnérabilité face au changement climatique.

Source : World Mapper - Licence CC 4.0

Cette inégalité Nord / Sud est en partie un héritage du processus d’industrialisation, qui s’est poursuivi, étendu et accéléré avec la globalisation du capitalisme. Pour certains, le terme "anthropocène" devrait être remplacé par "capitalocène", car ce

n’est pas un anthropos abstrait et universel qui serait à l’origine du changement climatique, mais bien certains États, et dans ces États les acteurs qui ont piloté ces dynamiques. ![]()

![]()

Ces États puissants sont aussi les moins vulnérables aux menaces de l’anthropocène, car capables, dans une certaine mesure, de soutenir des politiques d’atténuation et d’adaptation. Ils sont à l’initiative d’un ensemble de principes et de solutions techniques, supposés guider ces politiques : le développement durable, la protection de la biodiversité, la responsabilité sociale et environnementale, et aujourd’hui en France la justice climatique et la transition écologique et solidaire.

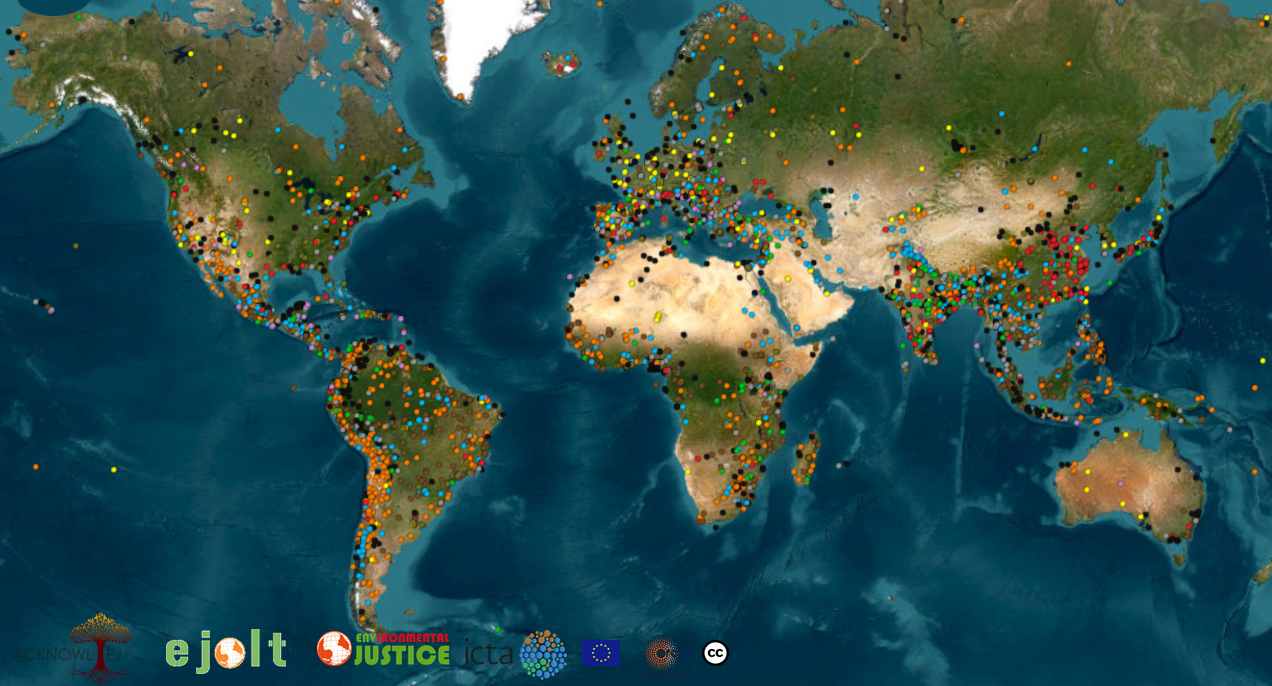

Certains de ces principes

ont été repris aux contestations venues des militants écologistes ou des mouvements de justice environnementale. L’Atlas en ligne de la justice environnementale![]() recense ainsi les protestations locales contre de grands équipements, présentés comme bénéfiques à l’échelle régionale ou nationale, mais générant des nuisances pour les écosystèmes et les populations voisines, qui souvent appartiennent à des groupes

sociaux dominés : populations rurales peu denses et vieillissantes, agriculteurs fragilisés, minorités ethniques... Ces protestations sont bien plus nombreuses dans les pays puissants, ou émergents, et démocratiques que dans les États pauvres

et fragiles.

recense ainsi les protestations locales contre de grands équipements, présentés comme bénéfiques à l’échelle régionale ou nationale, mais générant des nuisances pour les écosystèmes et les populations voisines, qui souvent appartiennent à des groupes

sociaux dominés : populations rurales peu denses et vieillissantes, agriculteurs fragilisés, minorités ethniques... Ces protestations sont bien plus nombreuses dans les pays puissants, ou émergents, et démocratiques que dans les États pauvres

et fragiles.

Source : Atlas des Conflits pour la Justice Environnementale

2.2. L'exemple de Madagascar

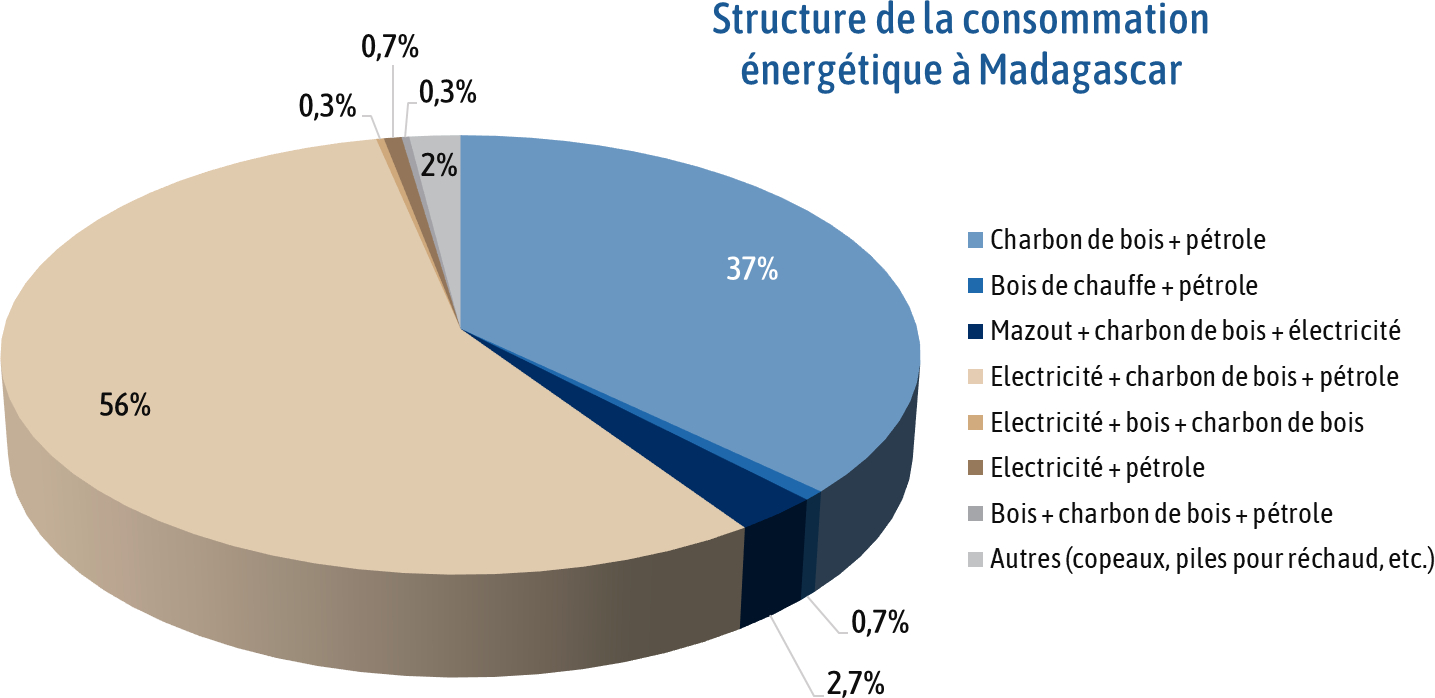

Madagascar par exemple est l’un des pays qui contribuent le moins au changement climatique, au prix d’un maintien préoccupant dans la pauvreté. La consommation d’énergie est en effet essentiellement destinée à satisfaire les besoins primaires des individus,

à savoir la cuisson des aliments![]() .

Son insuffisance mine l’accès aux domaines-clés du développement. L’agriculture dépend de l’énergie humaine ou animale, la circulation des produits, des humains, de l’information est difficile, la diversification économique fragile, ce qui compromet

l’accès à l’alimentation, à l’éducation, à la santé, l’augmentation des revenus.

.

Son insuffisance mine l’accès aux domaines-clés du développement. L’agriculture dépend de l’énergie humaine ou animale, la circulation des produits, des humains, de l’information est difficile, la diversification économique fragile, ce qui compromet

l’accès à l’alimentation, à l’éducation, à la santé, l’augmentation des revenus.

Dans une économie primaire, le contrôle des ressources naturelles fait l’objet de stratégies concurrentes, qui déclenchent des crises environnementales inégales selon les régions et les groupes considérés![]() .

Les paysanneries veulent étendre leurs terres agricoles et fabriquent du charbon de bois, aux dépens des forêts, célébrées par les biologistes occidentaux comme des trésors de la biodiversité.

.

Les paysanneries veulent étendre leurs terres agricoles et fabriquent du charbon de bois, aux dépens des forêts, célébrées par les biologistes occidentaux comme des trésors de la biodiversité.

Paysage agraire tanala, commune de Kelilalina, produit de la déforestation. Source : S. Moreau, Nov 2022

L’État favorise l’implantation de sociétés minières ou agricoles, souvent internationales, ce qui prive les paysans de leurs terres ou de leur eau![]() . Les ONG environnementales créent des aires protégées, alors que les orpailleurs, les trafiquants de bois précieux, ou les paysans exploitent les espaces forestiers. Les

classes moyennes citadines, mangent, étudient, diversifient leurs activités, et s’internationalisent, mais dépendent aussi de l’énergie produite par les ruraux, le charbon de bois. Elles sont les plus atteintes par les maladies respiratoires générées

par la pollution atmosphérique. De rares touristes fortunés profitent des paradis verts aux lémuriens bondissants, des plages de sables blancs et des coraux chatoyants.

. Les ONG environnementales créent des aires protégées, alors que les orpailleurs, les trafiquants de bois précieux, ou les paysans exploitent les espaces forestiers. Les

classes moyennes citadines, mangent, étudient, diversifient leurs activités, et s’internationalisent, mais dépendent aussi de l’énergie produite par les ruraux, le charbon de bois. Elles sont les plus atteintes par les maladies respiratoires générées

par la pollution atmosphérique. De rares touristes fortunés profitent des paradis verts aux lémuriens bondissants, des plages de sables blancs et des coraux chatoyants.

Source : Institut pour la Maîtrise de l’Énergie (IME), Madagascar

Adaptation graphique : UVED

Les conflits environnementaux se multiplient, opposants individus, communautés, entreprises, ONG, État… et ceci d’autant plus que les premiers effets du changement climatique, sécheresses et cyclones accentués, fragilisent les ressources et leurs modes d’exploitation, que l’État n’a pas la capacité de soutenir des stratégies d’adaptation, et que le capitalisme globalisé accentue les appétits. Les inondations générées par les cyclones ou inversement les sécheresses accentuées ruinent l’agriculture, sans que des stratégies de secours ou d’adaptation nationale y pallient. L’État malgache joue de cette image de pays très vulnérable, pour pouvoir drainer des financements internationaux.

Le sud de l’ile, le plus touché par l’insécurité alimentaire, le doit tout autant à l’aggravation des sécheresses, qu’à l’isolement et à l’absence d’État de droit![]() . Les projets de conservation

ou d’exploitation des ressources encadrés par les institutions financières internationales appliquent des mesures de responsabilité environnementale et sociale issues des pays du Nord (études d’impacts, négociations de compensations, restauration écologique),

qu’ils ont bien du mal à faire respecter.

. Les projets de conservation

ou d’exploitation des ressources encadrés par les institutions financières internationales appliquent des mesures de responsabilité environnementale et sociale issues des pays du Nord (études d’impacts, négociations de compensations, restauration écologique),

qu’ils ont bien du mal à faire respecter.

Les paysanneries ont leurs propres modalités de gestion des ressources, mais ceux-ci sont déstructurés par la croissance démographiques, les crise politiques, et le changement climatique. Si certaines pratiques sont dénoncées par les environnementalistes,

comme les défrichements, l’orpaillage, la fabrication de charbon de bois, les paysans savent aussi gérer de façon attentive l’eau et les sols, déploient des stratégies économiques anti-risques (diversification des cultures, des calendriers, combinaisons

d’activités), adaptent des techniques agricoles novatrices, adoptent des dispositifs issus des pays du Nord (compensations socio-environnementales, REDD +)![]() . Mais ce qui est parfois présenté comme une résilience fondée sur les savoir-faire traditionnels, et une capacité d’adaptation exceptionnelle, ne suffit pas à rompre la crise sociale et environnementale.

. Mais ce qui est parfois présenté comme une résilience fondée sur les savoir-faire traditionnels, et une capacité d’adaptation exceptionnelle, ne suffit pas à rompre la crise sociale et environnementale.

Les mobilisations locales de type justice environnementale, protestant contre l’accaparement des ressources sont entravées par les conflits locaux, les articulations avec les mouvements internationaux sont compliquées par l’isolement, et la fragilité de l’État de droit compromet la résolution des conflits.

Il existe ainsi, dans les États du Nord, une dynamique de productions d’inégalités sociales et de nuisances environnementales, donnant lieu à des critiques et contestations, puis des tentatives d’atténuation, de remédiation, sans changement majeur du fonctionnement social, économique et politique, ce qui alimente de nouvelles contestations…. Cette dynamique qui permet de contenir les crises socio-environnementales, ne se retrouve pas dans les pays du Sud, où les inégalités, les dégradations environnementales, et les conflits s’emballent.

3. Idées d'activités

Commenter les nombreux articles parus dans la presse française sur

les sécheresses et famines dans le Sud-Ouest de Madagascar en 2021.

Quelques exemples d'articles disponibles en ligne :

- A Madagascar, les victimes de la famine quittent massivement le sud de l'ile - Le Monde - 19/01/2021

- La famine écrase le sud de Madagascar. Les chiffres empirent selon l'ONU - Le Figaro - 11/05/2021

4. Ressources complémentaires

Références bibliographiques / webographiques

Ouvrages

- Latour, Bruno. Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique. La Découverte, 2006

- Chartier Denis, Rodary Estienne (dir.), Manifeste pour une géographie environnementale. Géographie, écologie et politique, Paris, Les Presses de Sciences Po, coll. « Développement durable », 2016.

- Blanchon, David, Sophie Moreau, et Yvette Veyret. « Comprendre et construire la justice environnementale », Annales de géographie, vol. 665-666, no. 1-2, 2009, pp. 35-60.

- Bullard, R.D. 1990. Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality. Westview Press, Boulder, CO, 165 pp.

- Taylor, Dorcetta. (2011). INTRODUCTION: The Evolution of Environmental Justice Activism, Research, and Scholarship. Environmental Practice, 13(4), 280-301.

- Robbins, Paul. Political Ecology: A Critical Introduction (2nd ed). New York, NY: John Wiley & Sons, Ltd, 2012

- Martínez-Alier, J. (2002) The environmentalism of the poor: a study of ecological conflicts and valuation. Cheltenham: Edward Elgar. Peet, R. and Watts

- Bonneuil C. & Fressoz J.-B. (2016/2013) L’évènement Anthropocène. La Terre, l’histoire et nous (éd. révisée et augmentée). Paris : Seuil.

- Bonneuil, Christophe. « Capitalocène. Réflexions sur l’échange écologique inégal et le crime climatique à l’âge de l’Anthropocène », EcoRev', vol. 44, no. 1, 2017, pp. 52-60.

- Moreau, Sophie. et Laigle Lydie, 2018, Justice et environnement, Les citoyens interpellent le politique, Edition In Folio, Labex Futurs Urbains, 237 p.

- Burnod, Perrine, et Beby Seheno Andriamanalina. « Réforme foncière et accueil des investisseurs à Madagascar : l’ambivalence de la politique foncière », Géographie, économie, société, vol. 19, no. 3, 2017, pp. 357-376.

- Rakoto-Ramiarantsoa, Hervé ; Blanc-Pamard, Chantal. Biodiversités en partage : Reconfigurations de ruralités dans le corridor forestier betsileo tanàla (Madagascar). Marseille : IRD Éditions, 2014

Articles

- Le Monde « Pour éradiquer la famine dans le sud de Madagascar, il faut d’abord s’attaquer à la sécheresse », Publié le 18 juin 2021 à 13h00.

Sites web

- Atlas en ligne pour la justice environnementale : https://ejatlas.org/

- Institut pour la Maitrise de l'Energie - Madagascar : https://www.ime.mg

5. Crédits

Cette leçon fait partie du Socle commun de connaissances et de compétences transversales sur l'anthropocène (S3C), produit par la Fondation UVED et soutenu par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

|

Elle est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons - 4.0 International : Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions

Pour la formation continue ou professionnelle, les modalités d’usage sont à déterminer avec UVED et doivent faire l’objet d’un contrat définissant les conditions d’usage et de commercialisation. Contact : s3c@uved.fr

Première édition : octobre 2023