Principes de l'action internationale

| Sitio: | Plate-forme d'Enseignement de Nantes Université |

| Curso: | Les modes d'action en anthropocène |

| Libro: | Principes de l'action internationale |

| Imprimido por: | Visiteur anonyme |

| Día: | lunes, 15 de diciembre de 2025, 00:44 |

Descripción

Tabla de contenidos

- 1. A propos de la séquence

- 2. Principes de l'action internationale

- 2.1. Le principe des responsabilités communes mais différenciées, ou principe de la responsabilité historique des pays développés

- 2.2. Le principe des contributions nationales déterminées

- 2.3. Le principe du partage du fardeau ou du budget carbone

- 2.4. Un exemple de budget carbone pour un juste partage du fardeau climatique

- 2.5. Conclusion

- 3. Ressources complémentaires

- 4. Crédits

1. A propos de la séquence

Acquis d'apprentissage

Expliquer les principes qui structurent la gouvernance internationale de la lutte contre les changements climatiques

Comprendre les difficultés inhérentes à l’application de ces principes

Comprendre l’engagement différentiel des États dans la lutte contre les changements climatiques

2. Principes de l'action internationale

Face aux changements environnementaux et à leurs conséquences néfastes, des actions sont envisagées et des initiatives sont prises par divers acteurs pour diverses échelles ou périmètres géographiques.

Aux actions et initiatives de la communauté internationale (les États regroupés au sein de l’Organisation des Nations unies) s’ajoutent celles des États (dans le cadre des coopérations bilatérales ou dans le cadre des regroupements du type union européenne, union africaine), celles des collectivités territoriales, des associations, des individus, etc. La conception et la mise en œuvre des actions internationales reposent généralement sur des principes adoptés par les États :

- principe des responsabilités communes mais différenciées,

- principe des contributions nationales déterminées,

- principe du partage du fardeau ou du budget carbone, en tenant compte de la justice ou de l’équité, des pertes et des dommages (préjudices subis par certains États), etc.

Ce cours présente les principes qui sous-tendent les actions et les initiatives de la communauté internationale.

2.1. Le principe des responsabilités communes mais différenciées, ou principe de la responsabilité historique des pays développés

Ce principe découle du souhait d’impliquer de manière différentielle les États dans le traitement et la résorption des problèmes environnementaux, en tenant compte de leurs niveaux respectifs de développement économique et social. Ce souhait a été formalisé

notamment en 1972, lors de la Conférence de Stockholm (Suède) sur l’environnement humain (premier sommet de la Terre), avec l’idée que l’équité devait être au centre de la coopération internationale en matière de protection de l’environnement à l’échelle

planétaire ![]() . Le principe a été entériné en 1992,

dans la Déclaration de Rio de Janeiro (Brésil), à l’issue du Sommet des Nations Unies sur l’environnement et le développement (troisième sommet de la Terre). Il préconise une géométrie variable appliquée aux engagements des États dans la résolution

des problèmes environnementaux internationaux, avec des engagements plus élevés pour les pays développés que pour les pays en développement.

. Le principe a été entériné en 1992,

dans la Déclaration de Rio de Janeiro (Brésil), à l’issue du Sommet des Nations Unies sur l’environnement et le développement (troisième sommet de la Terre). Il préconise une géométrie variable appliquée aux engagements des États dans la résolution

des problèmes environnementaux internationaux, avec des engagements plus élevés pour les pays développés que pour les pays en développement.

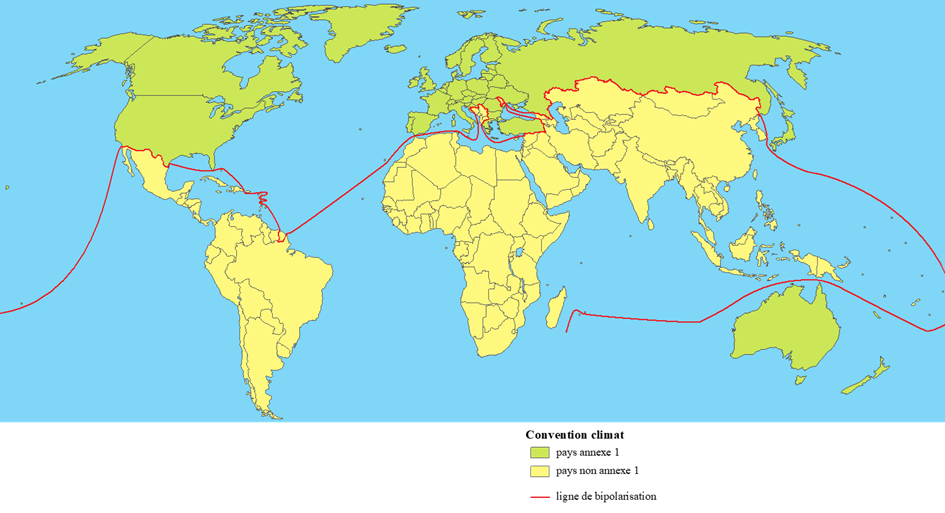

La convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée lors du Sommet de Rio de Janeiro en 1992, est structurée sur la base de ce principe. Elle définit un groupe de pays dits de l’annexe I de cette convention. Ce sont des pays développés associés aux pays de l’Europe de l’Est, dont les économies, dans les années 1990, étaient dites en transition vers le système du marché (système capitaliste). Ce groupe de pays constitue ce qu’on appelle « les pays du Nord ».

Le reste des pays est de fait le reste du monde, c’est-à-dire les pays en développement, y compris les pays émergents.

Le protocole de Kyoto (Japon), adopté en 1997 pour compléter et mettre en application la convention sur les changements climatiques, est également structuré sur la base de ce principe qui, de fait, a donné lieu à une bipolarisation ou un clivage Nord / Sud du monde.

Source : Moise Tsayem Demaze. Le protocole de Kyoto, le clivage Nord-Sud et le défi du développement durable. Espace Géographique, 2009, pp.139-156.

Le découpage qui en a résulté est semblable à quelques exceptions près aux autres découpages géopolitiques distinguant le Nord et le Sud, par exemple celui du rapport Brandt ![]() . La communauté internationale a adopté le principe des responsabilités

communes mais différenciées en le considérant comme principe de base pour la répartition des efforts à fournir dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Ainsi, la convention sur les changements climatiques (CCNUCC) indique :

. La communauté internationale a adopté le principe des responsabilités

communes mais différenciées en le considérant comme principe de base pour la répartition des efforts à fournir dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Ainsi, la convention sur les changements climatiques (CCNUCC) indique :

- Article 3 : sur la base de « l’équité » et des « responsabilités communes mais différenciées », les pays développés doivent être à l’avant-garde de la lutte contre les changements climatiques. Cet article ajoute que les « besoins spécifiques » et la « situation spéciale » des pays en développement doivent être pris en compte dans la répartition des efforts à fournir en vue de résorber la crise climatique et ses conséquences.

- Article 4 : les pays développés ainsi que l’ensemble des pays figurant dans l’annexe I doivent prendre des engagements spécifiques contenant des mesures et politiques visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour les ramener à leur niveau de 1990. Il ajoute que les pays développés doivent, en outre, fournir des ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts encourus par les pays en développement du fait de l’exécution de leurs obligations conformément à la convention.

L’inscription de ce principe dans la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et dans le protocole de Kyoto a constitué un acte géopolitique majeur dont les implications semblent avoir été sous-estimées par les Etats.

C’est sur la base de ce principe que les pays non développés, y compris des pays émergents comme la Chine, l’Inde ou l’Afrique du Sud, ont longtemps refusé de prendre des engagements chiffrés de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Les États-Unis ont refusé de ratifier le protocole notamment parce qu’il exonère la Chine. Les difficultés de l’application de ce principe expliquent, au moins en partie, les péripéties de la gouvernance internationale du climat ainsi que l’insuccès

de la lutte contre les changements climatiques telle qu’elle est orchestrée par la communauté internationale ![]() .

.

Le principe des responsabilités communes mais différenciées est le socle sur la base duquel est orchestrée la conception de la coopération internationale en matière de protection de l’environnement et plus précisément en matière de lutte contre les changements

climatiques. L’engagement des Etats, et les actions auxquelles ils participent, reposent essentiellement sur ce principe. Il a été très déterminant dans le cadre de la mise en œuvre de la convention climat et du protocole de Kyoto. Il est considérablement

assoupli depuis 2015, avec l’adoption de l’Accord de Paris.

2.2. Le principe des contributions nationales déterminées

Entre la fin des années 2000 et le début des années 2010, les États ont rencontré de nombreuses difficultés pour prolonger le protocole de Kyoto (dont la première phase d’application s’achevait en 2012), et/ou pour élaborer et adopter un nouveau traité

international afin d’organiser les actions à déployer en vue de la lutte contre les changements climatiques au-delà de l’année 2012. Les États ne parvenaient pas à s'entendre compte tenu des intérêts économiques et sociaux divergents. L'absence de

consensus a entrainé des lenteurs dans l'élaboration et l'adoption d'un nouvel accord. Les difficultés se sont traduites notamment par l’échec de la conférence de Copenhague en 2009 (COP 15). Cet échec s’explique par les divergences de vues entre

les États, ainsi que par des maladresses dans les méthodes de négociations![]() . Depuis cet échec, le principe des responsabilités communes mais différenciées a commencé à être assoupli.

. Depuis cet échec, le principe des responsabilités communes mais différenciées a commencé à être assoupli.

Un autre principe a alors émergé progressivement et a servi de base à l’organisation des politiques et des actions climatiques des États dans le cadre de la coopération internationale. C’est le principe des contributions nationales déterminées.

Il a entériné un changement de paradigme par rapport à la période régie par le protocole de Kyoto : la fin de l’approche top down et la fin de la logique bipolaire selon laquelle seuls les pays développés (pays de l’annexe 1 de la convention)

devaient respecter des engagements de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre alors que les pays en développement, y compris les pays émergents, étaient exonérés de tout engagement chiffré de réduction de leurs émissions.

C’est ce principe de contributions nationales déterminées qui structure l’Accord de Paris, adopté en 2015, à l’issue de la COP 21, pour organiser la participation et l’implication des États, dans une perspective globale, à la lutte contre les changements climatiques à partir de 2020. En 2014, à l’issue de la COP 20 à Lima, il avait été demandé à chaque État d’élaborer ses prévisions de contributions déterminées au niveau national (Intended Nationally Determined Contribution). Chaque État, développé, en développement, ou émergent, devait élaborer et soumettre un document décrivant les engagements qu’il prend, ainsi que les actions qu’il envisage de mettre en œuvre pour lutter contre les changements climatiques.

Après l’adoption de l’Accord de Paris, ces intentions sont devenues des contributions nationales annexées à cet Accord. L’objectif global des contributions agrégées est de contenir le réchauffement de la Terre entre 1,5 °C et 2 °C par rapport aux niveaux

préindustriels. Les contributions nationales déterminées décrivent les actions d’atténuation et d’adaptation envisagées par chaque pays. Elles doivent être soumises/renouvelées/actualisées tous les cinq ans, avec des engagements plus élevés et des

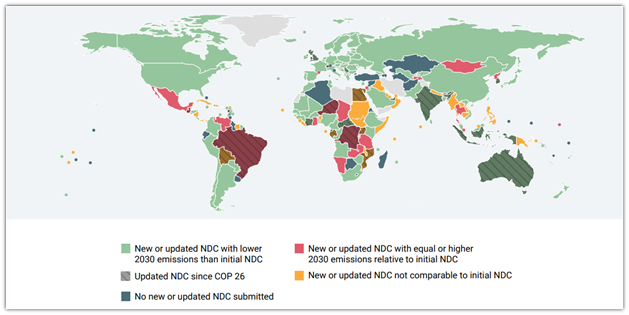

actions plus ambitieuses que précédemment. La quasi-totalité des États qui ont ratifié la convention climat ont élaboré et soumis leurs contributions nationales déterminées. Elles sont disponibles dans un répertoire en ligne![]() géré par le secrétariat de la convention climat. Une synthèse récente

géré par le secrétariat de la convention climat. Une synthèse récente![]() récapitule ces contributions . Elle montre qu’une majorité d’États a actualisé, entre 2020 et 2021, leurs contributions nationales sans rehausser les engagements initiaux, qui sont alors plus faibles que les intentions affichées

par ces États lors de l’Accord de Paris en 2015.

récapitule ces contributions . Elle montre qu’une majorité d’États a actualisé, entre 2020 et 2021, leurs contributions nationales sans rehausser les engagements initiaux, qui sont alors plus faibles que les intentions affichées

par ces États lors de l’Accord de Paris en 2015.

Source : United Nations Environment Programme, 2022

L’adoption et la mise en œuvre du principe des contributions nationales déterminées ne sont pas exemptes de critiques. Il s’agit d’une démarche volontaire de la part des États. Les années de référence et les périodes de mise en œuvre des actions énoncées

sont disparates, ce qui ne facilite pas les comparaisons, la lisibilité et la synthèse des actions, celles-ci étant par ailleurs très diverses, entre l’atténuation, l’adaptation

![]() ,

la résilience, etc. La mise en œuvre de certains engagements et de certaines actions, notamment par des pays en développement, est conditionnée par la réception de financements internationaux. Les engagements pris et les actions envisagées demeurent

en deçà de l’objectif de contenir le réchauffement de la Terre en deçà de 1,5°C. D’après les évaluations effectuées notamment par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (ou UNEP), même si tous les États respectent leurs engagements et

réalisent les actions qu’ils ont envisagées dans leurs contributions nationales pour la période allant jusqu’en 2030, le réchauffement de la Terre sera de l’ordre de 2,8° C d’ici la fin du siècle

,

la résilience, etc. La mise en œuvre de certains engagements et de certaines actions, notamment par des pays en développement, est conditionnée par la réception de financements internationaux. Les engagements pris et les actions envisagées demeurent

en deçà de l’objectif de contenir le réchauffement de la Terre en deçà de 1,5°C. D’après les évaluations effectuées notamment par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (ou UNEP), même si tous les États respectent leurs engagements et

réalisent les actions qu’ils ont envisagées dans leurs contributions nationales pour la période allant jusqu’en 2030, le réchauffement de la Terre sera de l’ordre de 2,8° C d’ici la fin du siècle![]() . Compte tenu de l’insuffisance des

contributions nationales déterminées, l'UNEP demande aux États d’engager des actions urgentes et transformatrices des systèmes économiques et sociaux à l’échelle du monde entier.

. Compte tenu de l’insuffisance des

contributions nationales déterminées, l'UNEP demande aux États d’engager des actions urgentes et transformatrices des systèmes économiques et sociaux à l’échelle du monde entier.

2.3. Le principe du partage du fardeau ou du budget carbone

Comment s’assurer de l’équité ou de la justice entre les pays s’agissant des efforts à fournir, ou des actions à mettre en œuvre pour atténuer les changements climatiques et ou pour s’adapter à leurs conséquences ? Cette question renvoie au principe du

partage du fardeau ou du budget carbone![]() ,

qui sous-tend notamment l’Accord de Paris, lequel organise la coopération internationale pour lutter contre les changements climatiques pour la période 2020-2030. Le partage du fardeau climatique ou du budget carbone a fait l’objet de nombreuses analyses

et propositions

,

qui sous-tend notamment l’Accord de Paris, lequel organise la coopération internationale pour lutter contre les changements climatiques pour la période 2020-2030. Le partage du fardeau climatique ou du budget carbone a fait l’objet de nombreuses analyses

et propositions ![]() .

.

Plusieurs pistes ont été suggérées et font l’objet de débats et de négociations pour s’assurer de l’équité ou de la justice, en prenant en compte les pertes et les dommages, ou les préjudices subis par certains États, par exemple les États insulaires en développement.

Godard (2015) a fait une proposition de budget carbone pour une justice climatique prenant en compte deux principaux critères :

- les émissions de consommation par habitant

- l’indice de développement humain.

La moyenne de ces 2 variables, calculée pour la période allant de 1990 à 2012, est ramenée à la moyenne mondiale, ce qui permet d’établir un budget répartissant les quantités de gaz à effet de serre à émettre par pays jusqu’en 2040. Cet exemple montre que l’équité voudrait que certains pays (Inde, Indonésie, Brésil, etc.), par rapport au contexte international global, peuvent prétendre à une hausse de leurs émissions de gaz à effet de serre tandis que d’autres pays (USA, Canada, Australie, etc.) déjà déficitaires par rapport à la moyenne mondiale, devraient réduire leurs émissions, car ils sont en situation de déficit à l’égard du reste du monde.

2.4. Un exemple de budget carbone pour un juste partage du fardeau climatique

D’après Bourban![]() , la justice climatique suppose que chaque pays contribue à l’atténuation du changement climatique selon son degré de responsabilité ou de contribution au problème, et selon ses capacités ou ses aptitudes, notamment financières.

Pour lui, l’Accord de Paris, ainsi que les contributions déterminées au niveau national, ne tiennent pas compte de ces deux critères, ce qui témoigne de l’absence d’équité. Un calculateur de l’équité a été conçu dans le cadre du Climate Equity Reference

project

, la justice climatique suppose que chaque pays contribue à l’atténuation du changement climatique selon son degré de responsabilité ou de contribution au problème, et selon ses capacités ou ses aptitudes, notamment financières.

Pour lui, l’Accord de Paris, ainsi que les contributions déterminées au niveau national, ne tiennent pas compte de ces deux critères, ce qui témoigne de l’absence d’équité. Un calculateur de l’équité a été conçu dans le cadre du Climate Equity Reference

project

![]() . Il s’appuie sur 2 critères :

. Il s’appuie sur 2 critères :

- les émissions nationales pour mesurer la responsabilité,

- les revenus par habitant pour mesurer la capacité,

en fixant un seuil en-dessous duquel des personnes sont exclues du calcul.

Une distinction est faite entre

- « équité élevée » (prise en compte des émissions nationales cumulées depuis 1850 pour calculer la responsabilité, et seuil de développement fixé à 7500 dollars US par habitant et par an pour calculer la capacité),

- « équité moyenne » (prise en compte des émissions à partir de 1950 et seuil de 7500 dollars pour les revenus),

- « équité faible » (prise en compte des émissions à partir de 1990 et seuil de revenus fixé à 2500 dollars US).

Les calculs effectués montrent que les contributions nationales des pays développés sont largement inférieures à la part équitable de l’effort qui leur incomberait suivant ce mode de calcul. Il montre que certains pays émergents (Chine, Inde, Brésil) et en développement (Kenya, îles Marshall, Indonésie) ont des engagements qui entrent dans le spectre de l’équité.

Pour Larrère![]() , il faut décrypter les aspects éthiques du principe de la responsabilité historique des pays développés pour analyser ce qui relève de:

, il faut décrypter les aspects éthiques du principe de la responsabilité historique des pays développés pour analyser ce qui relève de:

- la justice corrective (comment il est envisagé de redresser les injustices criantes, de donner la parole à ceux qui en sont exclus) ;

- la justice distributive (comment il est envisagé de répartir équitablement les coûts de l’atténuation et de l’adaptation).

Pour Lavallée et Maljean-Dubois![]() , il s’agit de décrypter :

, il s’agit de décrypter :

- les engagements différenciés entre pays développés et pays en développement (les deux autrices notent un assouplissement de ces différences dans l’Accord de Paris : assouplissement du principe de la responsabilité historique des pays développés) ;

- les financements à mobiliser par les pays développés (pour l’atténuation dans les pays en développement et pour leur adaptation) ;

- le mécanisme « des pertes et préjudices » (mécanisme international de Varsovie - Pologne) pour les pays en développement (comment il envisage de compenser les pertes et les dommages subis par ces pays ?

Les deux autrices notent qu’il ne prévoit pas d’indemnisation.

En relevant que la notion de justice climatique figure dans le préambule de l’Accord de Paris, Michelot![]() considère que cela ne confère qu’une importance marginale à cette notion, bien que son importance soit reconnue pour « certaines cultures »

dans l’action menée face aux changements climatiques. Il s’agit d’une concession faite aux défenseurs des droits de la Terre mère (ou Terre nourricière), suite à la conférence mondiale des peuples contre le changement climatique (Cochabamba, Bolivie,

2010), cette conférence ayant eu lieu à la suite de la création en 2004 de l’Alliance bolivarienne pour l’intégration des pays de l’Amérique latine et des Caraïbes dans un nouvel ordre international multipolaire. La justice climatique, au regard de

l’Accord de Paris, n’est donc reconnue que par certaines cultures, et non par les Etats. Trois champs de lecture de la justice climatique peuvent être identifiés dans l’Accord de Paris

considère que cela ne confère qu’une importance marginale à cette notion, bien que son importance soit reconnue pour « certaines cultures »

dans l’action menée face aux changements climatiques. Il s’agit d’une concession faite aux défenseurs des droits de la Terre mère (ou Terre nourricière), suite à la conférence mondiale des peuples contre le changement climatique (Cochabamba, Bolivie,

2010), cette conférence ayant eu lieu à la suite de la création en 2004 de l’Alliance bolivarienne pour l’intégration des pays de l’Amérique latine et des Caraïbes dans un nouvel ordre international multipolaire. La justice climatique, au regard de

l’Accord de Paris, n’est donc reconnue que par certaines cultures, et non par les Etats. Trois champs de lecture de la justice climatique peuvent être identifiés dans l’Accord de Paris![]() :

:

- La responsabilité (actions à mettre en œuvre et coûts à assumer par les pays développés) ;

- L’équité, d’une part entre pays développés et pays en développement (avec parfois la nécessité de tenir particulièrement compte des Pays les Moins Avancés et des Pays Insulaires en Développement), et d’autre part entre générations présentes et générations futures ;

- L’équilibre, d’une part entre objectifs à atteindre et moyens et capacités, d’autre part entre atténuation et adaptation, entre émissions anthropiques par les sources et absorptions anthropiques par les puits, entre approche accusatoire pour les pays développés et approche par l’action.

La différenciation ou la graduation apparaissent comme des fils conducteurs de la justice climatique dans l’Accord de Paris. Il s’agit de faire en sorte que la communauté internationale conçoive et mette en œuvre des actions en tenant compte de la vulnérabilité des pays aux changements climatiques, de leurs capacités de financement et d’adaptation. Mais l’utilisation fréquente du conditionnel, s’agissant notamment des engagements des pays développés à l’égard des pays en développement, atténue la portée de cette différenciation/graduation dans l’Accord. La multitude de critères et de propositions faites par des chercheurs cités ci-dessus montrent la complexité (d’un point de vue conceptuel) et la difficulté (d’un point de vue opérationnel) de la problématique du budget carbone en termes de répartition juste des efforts à fournir par les Etats pour régler le problème environnemental global qu’est le changement climatique.

2.5. Conclusion

Les principes qui servent de base à l’élaboration et à la mise en œuvre des actions de lutte contre les changements climatiques au niveau international promeuvent l’équité et la justice entre les États, en distinguant grosso modo les pays développés et les pays en développement, avec l’idée que les pays développés, plus responsables des changements climatiques que les pays en développement, doivent être à l’avant-garde en ayant des engagements ambitieux.

Les principaux principes conçus (responsabilités communes mais différenciées, contributions nationales déterminées, partage du fardeau) sont cependant difficiles à être opérationnalisés dans les accords internationaux et dans les engagements pris par les États. Leur application suppose des calculs prenant en compte des critères et de variables dont le choix ne fait pas consensus (par exemple les émissions de gaz à effet de serre, le produit intérieur brut, la population, etc.).

Enfin, les actions conçues et déployées par les États, que ce soit sur la base de ces principes ou non, s’avèrent insuffisantes et en deçà de ce qu’il faudrait qu’ils fassent pour résorber les changements et les dérèglements environnementaux, en particulier

climatiques![]() .

.

3. Ressources complémentaires

Références bibliographiques / webographiques

Ouvrages

- Aykut S., Dahan A., 2015. Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales. Presses de Sciences Po, 752 p.

- Godard O., 2015. La justice climatique mondiale. La découverte, 128 p.

Articles

- Bourban, 2017. Justice climatique et négociations internationales. Négociations, n°27, p.p.7-22.

- Capdepuy V., 2007. La limite Nord-Sud. Mappemonde, n° 88.

- Larrère C., 2015. Inégalités environnementales et justice climatique. Annales des mines, Responsabilité et environnement, n°79, p.p.73-77

- Lavallée S., 2010. Le principe des responsabilités communes mais différenciées à Rio, Kyoto et Copenhague : essai sur la responsabilité de protéger le climat. Études internationales, 41(1), 51–78. https://doi.org/10.7202/039616ar

- Lavallée S., Maljean-Dubois S., 2016. L’Accord de Paris : fin de la crise du multilatéralisme climatique ou évolution en clair-obscur ? Revue juridique de l’environnement, n° 41, p.p.19-36.

- Michelot A., 2016. La justice climatique et l’Accord de Paris sur le climat. Revue juridique de l’environnement, n° 41, p.p.71-79.

Rapports

- Chancel L., Piketty T., 2015. Carbone et inégalité : de Kyoto à Paris. Evolution de l’inégalité mondiale des émissions de CO2 (1998-2013) et perspectives pour un financement équitable de l’adaptation. Rapport, Paris School of Economics. (Résumé en français)

- United Nations Environment Programme (2022). Emissions Gap Report

2022: The Closing Window — Climate crisis calls for rapid transformation of

societies. Nairobi.

Pour aller plus loin...

Vidéos

- F-D. Vivien, Le développement durable au sommet ? Les grandes conférences internationales de Stockholm à Rio+20,

UVED, 2015

- C. de Perthuis, Trente ans de négociations climatiques, Université Paris Dauphine, 2020

- J-M. Severino, Introduction historique aux ODD, UVED, 2018

- C. Aubertin, Outils juridiques et économiques de gestion de la biodiversité, UVED, 2017

4. Crédits

Cette leçon fait partie du Socle commun de connaissances et de compétences transversales sur l'anthropocène (S3C), produit par la Fondation UVED et soutenu par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

|

Elle est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons - 4.0 International : Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions

Pour la formation continue ou professionnelle, les modalités d’usage sont à déterminer avec UVED et doivent faire l’objet d’un contrat définissant les conditions d’usage et de commercialisation. Contact : s3c@uved.fr

Première édition : décembre 2023