|

Nantes UNIVERSITÉ Faculté de droit et des Sciences politiques

|

Année universitaire 2025-2026 (2ème semestre) |

Documents de travaux dirigés – 3ème année de Licence – Second semestre

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (II)

Équipe pédagogique en droit international public :

|

Responsable des enseignements : Odile Delfour Samama

|

Chargé de travaux dirigés : Gaye Abdoul Aziz abdoul-aziz.gaye@etu.univ-nantes.fr

|

|

Université de Nantes Faculté de droit et des Sciences politiques

|

Année universitaire 2025-2026 (2ème semestre) |

Équipe pédagogique en droit international public :

|

Responsable des enseignements : Odile Delfour Samama

|

Chargé de travaux dirigés : Gaye Abdoul Aziz abdoul-aziz.gaye@etu.univ-nantes.fr

|

3ème année de LICENCE

TRAVAUX DIRIGés de DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (II)

Modalités et méthodologie

- Modalités de notation au second semestre

La note de contrôle continu s’établira sur la moyenne de 3 notes :

Lors des séances de travaux dirigés, les étudiants (environ cinq) pourront remettre leurs copies (introduction complète + plan détaillé) de manière volontaire. A défaut, il reviendra au chargé des travaux dirigés de désigner les étudiants qui devront rendre leurs travaux.

Devoir sur table : dissertation ou commentaire lors de la séance 6.

Un exposé oral en début de séance d’une durée maximale de 15 minutes structuré sous la forme d’un plan avec introduction et conclusion ouverte (choix d’un sujet parmi les thèmes mentionnés pour la fiche d’actualité). Un exemplaire du travail réalisé sera à remettre au chargé de TD la veille du passage. Tout moyen utilisé pour favoriser une présentation dynamique sera positif (power point, cartes...). Le programme des exposés devra être établi dès la séance n°2 pour établir un calendrier de passage.

Chacune des 3 notes compte pour 1/3 de la note finale de TD. La moyenne finale du contrôle continu en TD pourra être augmentée grâce à la participation (entre + 0,5 à + 1,5 point supplémentaire sur la moyenne du TD).

- Consignes pour la préparation des exposés

a. Objectif

L’objectif est d’analyser un fait d’actualité ou un thème ayant fait l’objet d’une attention particulière et de l’envisager sous l’angle du droit international public en faisant ressortir la problématique juridique.

b. Détermination du sujet et recherche de l’information

Pour réaliser cet exercice, il convient de procéder par étape et de délimiter le sujet de votre note. Il vous appartient pour cela de vous documenter et de rechercher les informations adéquates.

Vous pouvez vous aider de différents types de supports qu’il convient d’exploiter judicieusement. Aussi, si les ressources électroniques (et notamment internet) peuvent vous donner accès à des documents très récents, il convient de préciser qu’il vous appartient de porter un regard critique sur l’information disponible et de sélectionner les sites internet en fonction de leur pertinence. Par ailleurs, il est recommandé de vous appuyer sur d’autres sources comme votre cours, les manuels de droit international public, les périodiques disponibles en bibliothèque.

c. Structuration de la note

Une fois le sujet de votre note déterminé, il vous revient de structurer les informations que vous avez précédemment rassemblées. Pour cela, il vous appartient de les hiérarchiser afin de mettre en évidence le fruit de votre travail de manière concise et dynamique.

Votre exposé doit ressortir des idées essentielles de telle sorte qu’il permette de rendre compte à la fois de l’état du droit, des problèmes juridiques qui se posent (ou du fonctionnement de l’institution étudiée) et d’envisager le cas échéant les perspectives futures.

Dans la construction de votre exposé vous pourrez utiliser à la fois des indications historiques de nature à révéler l’intérêt du sujet, des données chiffrées pertinentes, annexer une cartographie évolutive ou des graphiques, etc.

d. Rédaction et modalités de notation

ATTENTION ! L’exposé est une présentation synthétique : une feuille recto verso (une tolérance d’une page de plus sera accordée).

. Il ne faut pas oublier que vous ne disposez que de 15 minutes. Donc il est conseillé de ne pas trop lire et d’expliquer un peu votre exposé.

Seront prises en considération dans l’évaluation de votre travail :

* la lisibilité (bonne présentation générale de la note et orthographe correcte)

* la clarté (style d’écriture, compréhension)

* l’originalité (personnaliser l’exposé dans le respect des consignes ; vous pouvez utiliser des images, de la couleur, etc.)

* l’exhaustivité (répondre à tous les objectifs et intégrer tous les éléments demandés)

Il vous est également demandé de préciser sous la forme de notes de bas de page à la fin de votre travail les principales sources utilisées pour l’élaboration de votre exposé, en respectant les exigences formelles de base, propres à la recherche en droit [NOM de l’auteur, Prénom de l’auteur, Titre de l’article entre guillemets, titre de l’ouvrage en italique, Edition, Ville d’édition, Année, Numéro (s) de Page (s)]. Cette bibliographie ne doit occuper qu’une part réduite de votre note d’actualité mais doit être comprise dans la page recto-verso.

L’exposé oral est d’une durée de 15 min maximum, la gestion du temps comptera également dans la notation. L’exposé devra être structuré à l’aide d’un plan équilibré. Tout support est autorisé et les documents utilisés par l’étudiant devront être envoyés la veille au chargé(e) de TD.

Le contenu de l’exposé doit correspondre aux exigences données ci-dessus. En outre, l’aptitude des étudiants à s’exprimer clairement à l’oral sera également prise en compte dans la notation.

- Liste des thèmes

Les femmes et les conflits armés

Le doit international et le droit des femmes en Iran

L’extradition en droit international public

La protection diplomatique

La guerre au Yémen

Le pavillon de l’Aquarius

La Chine et la Lune

Les déchets spatiaux

L’Ambassade des États-Unis à Jérusalem

Le retrait des troupes américaines de Syrie

Les États-Unis et le Mexique : la question du mur

Le Venezuela et le reste du monde

La cyberguerre

Le Conseil de sécurité de l’ONU face au conflit syrien

Migrations et droit de la mer

Le réfugié climatique en droit international

L’encadrement des armes nucléaires

Droit international et accès à l’eau douce

L’Antarctique et la puissance étatique

L’accord de Paris sur le climat

- Les conflits de souveraineté dans l’Arctique

- L’OMS et la protection contre les risques radioactifs

- L’utilisation des drones dans les conflits armés

- Haïti : Le statut international des victimes de catastrophes naturelles

- L’évolution des opérations de maintien de la paix

- Patrimoine mondial, patrimoine commun de l’humanité, bien public mondial, personne juridique : quelle qualification juridique pour une protection effective des ressources naturelles ?

- Partage et protection des ressources halieutiques

- La Cour pénale spéciale en Centrafrique

- Les conflits territoriaux dans la Mer des Caraïbes

- Le « crime d’agression » et la Cour Pénale Internationale

- Le rôle de l’Union européenne dans les opérations de maintien de la paix

- Droit humanitaire et justice pénale internationale

- L’enfant combattant en droit international

- Les sanctions économiques et financières dans la lutte contre le terrorisme

- La responsabilité de l’ONU pour les dommages causés lors de ses interventions

- Le CICR et les prisonniers soupçonnés de terrorisme

- Le « One Planet Summit »

- Les îles artificielles, une solution pour les réfugiés climatiques ?

- L’OMS et la gestion des crises sanitaires

Le traitement d’autres thématiques pourra éventuellement être possible après approbation du chargé(e) de TD à la séance 2.

Séance n° 1

La responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite

Exercice :

Dissertation :

Quelles conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité sui generis de l’État ?

Documents de travail

1) CIJ, affaire de la Barcelona Traction, light and power company, limited, 5 février 1970, Extrait, para. 31 à 35

2) Projet d’articles sur la responsabilité des Etats adopté par la Commission du droit international en 1ère lecture lors de sa 48ème session (1996)

3) Extraits des commentaires et observations reçus des gouvernements, 1998, doc. A/CN.4/448, article 19, commentaire de la France pp 57-58

4) Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat provisoirement adopté par le Comité de rédaction de la Commission du droit international en seconde lecture lors de sa 52ème session (2000)

5) Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite annexé à la résolution 56/83 du 12 décembre 2001 de l’Assemblée générale des Nations unies

6) Commentaires du chapitre III de la deuxième partie et de l’article 41 du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite (Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. 2, pp. 298-307)

7) Extraits de la Résolution adoptée par l'Assemblée générale du 12 décembre 2001 (A/RES/56/83)

8) CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), 27 juin 1986 (extraits)

9) TPIY, Chambre d’appel, Affaire IT-94-1-A, Le Procureur c. Tadić (1999), Extrait, para. 137

Indications bibliographiques

- AGO(R), Nouvelles réflexions sur la codification du droit international, RGDIP, 1988, p 539.

- AGO(R), Cinquième rapport sur la responsabilité des États, le fait internationalement illicite de l’État, source de responsabilité internationale, Annuaire C.D.I 1976, vol II, 1ère p., pp 3-57

- AYISSI (J), Responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite : quel est le sort réservé au projet d'articles de la Commission du droit international ?, 28 novembre 2007, note accessible sur le site du Réseau Multipol.

- BELAICH (F), Les réactions des gouvernements au projet de la C.D.I sur la responsabilité des Etats, AFDI, 1998, pp 512-532 (accessible en ligne sur le site Persée, Portail de revues en sciences humaines et sociales)

- COMBACAU (J), SUR (S), Droit international public, 13ème édition, Paris, Editions Montchrestien, 2019, p. 521 et s.

- CONDORELLI (L), L’imputation à l’État d’un fait internationalement illicite: solution classiques et nouvelles tendances, RCADI, Vol VI, Tome 189, 1984, pp 9-222

- CONDORELLI (L), BOISSON DE CHAZOURNES (L), « Quelques remarques à propos de l'obligation des États de 'respecter et faire respecter' le droit international humanitaire 'en toutes circonstances », in. Swinarski (C), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet, Genève, Comité international de la Croix-Rouge, 1984. pp. 17-35, accessible en ligne sur le site: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:15023.

- COTTEREAU (G), « Système juridique et notion de responsabilité », in. La responsabilité dans le système international, Actes du Colloque SFDI du Mans de 1990, Paris, Pedone, 1991, pp 3-90.

- CRAWFORD (J), BODEAU (P), PEEL (J), « La seconde lecture du projet d'articles sur la responsabilité des Etats de la Commission du droit international — Evolutions ou bouleversement ? », RGDIP, 2000, pp 911-935.

- DUPUY (P-M), « Le fait générateur de la responsabilité internationale des Etats », RCADI., 1984-V, t. 188, pp. 89-134.

- DUPUY (P-M), « Quarante ans de codification du droit de la responsabilité internationale des Etats: un bilan », RGDIP, 2003, pp 305-348

- Dupuy (P.-M.), « Observations sur le crime international de l'Etat », RGDIP, 1980, pp. 449-486.

- DUPUY (P-M), « Action publique et crime international de l'Etat — A propos de l'article 19 du projet de la Commission du Droit International sur la responsabilité des Etats », AFDI, 1979, volume 25, pp. 539-554.

- FORTEAU (M), Droit de la sécurité collective et droit de responsabilité internationale de l'Etat, Paris, Pedone, 2006, 699p.

- PELL (J), « La seconde lecture du projet d’articles sur la responsabilité des États de la Commission du droit international », RGDIP, 2000, pp.919.

- PELLET (A), « Les articles de la C.D.I sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite: suite et fin », AFDI, 2002, pp 1-23

- PELLET (A), « Remarques sur la jurisprudence récente de la C.I.J. dans le domaine de la responsabilité internationale », in. Perspectives of international Law in the 21st Century- Perspectives du Droit International au 21ème siècle, Liber Amircorum Professor Christian Dominicé in Honour of his 80th Birthday, Martinus Nijhoff, Leiden Boston, 2012, pp. 321-345, accessible en ligne sur le site: http://www.alainpellet.eu/Documents/PELLET-2012- Mélangesoffertssà ChristianDOMINICE.pdf

- PELLET (A), « Remarques sur une révolution inachevée, le projet d'articles de la Commission du Droit international sur la responsabilité des Etats », AFDI, 1996, volume 42, pp. 7-32.

- SANTULLI (C), Travaux de la Commission du droit international (cinquante-troisième session). AFDI 2001 volume 47, pp. 349-378.

- TAVERNIER (J), « La responsabilité des Etats au regard de la Convention européenne des droits de l’homme pour la mise en œuvre de résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies », RGDIP 2013, vol 117, pp 101-122.

- VILLALPANDO (S), « Le codificateur et le juge face à la responsabilité internationale de l’État: interaction entre la C.D.I et la C.I.J dans la détermination des règles secondaires », AFDI, 2009, pp 39-61

Document n°1 : CIJ, affaire de la Barcelona Traction, light and power company, limited, 5 février 1970, Extrait, para. 31 à 35

31. La Cour a ainsi à examiner une série de problèmes résultant d'une relation triangulaire entre 1'Etat dont des ressortissants sont actionnaires d'une société constituée conformément aux lois d'un autre Etat sur le territoire duquel elle a son siège, 1'Etat dont des organes auraient commis contre la société des actes illicites préjudiciables tant à la société qu'à ses actionnaires, et 1'Etat selon les lois duquel la société s'est constituée et sur le territoire duquel elle a son siège.

32. Cela étant, il est logique que la Cour commence par traiter ce qui a été originairement présenté comme l'objet de la troisième exception préliminaire, à savoir la question du droit de la Belgique à exercer la protection diplomatique d'actionnaires belges d'une société, personne morale constituée au Canada, alors que les mesures incriminées ont été prises à l'égard non pas de ressortissants belges mais de la société elle-même.

33. Dès lors qu'un Etat admet sur son territoire des investissements étrangers ou des ressortissants étrangers, personnes physiques ou morales, il est tenu de leur accorder la protection de la loi et assume certaines obligations quant à leur traitement. Ces obligations ne sont toutefois ni absolues ni sans réserve. Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats. Vu l'importance des droits en cause, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés ; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes.

34. Ces obligations découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de la mise hors la loi des actes d'agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la pratique de l'esclavage et la discrimination raciale. Certains droits de protection correspondants se sont intégrés au droit international général (Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 23) ; d'autres sont conférés par des instruments internationaux de caractère universel ou quasi universel.

35. Les obligations dont la protection diplomatique a pour objet d'assurer le respect n'entrent pas dans la même catégorie (…).

Document n°2 : Projet d’articles sur la responsabilité des Etats adopté par la Commission du droit international en 1ère lecture lors de sa 48ème session (1996)

Document n°3 : Extraits des commentaires et observations reçus des gouvernements, 1998, doc. A/CN.4/448, article 19, commentaire de la France pp 57-58

Document n°4 : Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat provisoirement adopté par le Comité de rédaction de la Commission du droit international en seconde lecture lors de sa 52ème session (2000)

Chapitre III

Violations graves d'obligations essentielles envers

la communauté internationale

Article 41

Application du présent chapitre

1. Le présent chapitre s'applique à la responsabilité internationale découlant d'un fait internationalement illicite qui constitue une violation grave par un État d'une obligation envers la communauté internationale dans son ensemble et essentielle pour la protection de ses intérêts fondamentaux.

2. La violation d'une telle obligation est grave si elle dénote que l'État responsable s'est abstenu de façon flagrante ou systématique d'exécuter l'obligation, risquant de causer une atteinte substantielle aux intérêts fondamentaux protégés par celle-ci.

Article 42

Conséquences des violations graves d'obligations envers la communauté internationale dans son ensemble

1. Une violation grave au sens de l'article 41 peut entraîner pour l'État qui en est responsable l'obligation de verser des dommages-intérêts correspondant à la gravité de la violation.

2. Elle fait naître, pour tous les autres États, les obligations :

a) De ne pas reconnaître comme licite la situation créée par la violation;

b) De ne pas prêter aide ou assistance à l'État responsable pour maintenir la situation ainsi créée;

c) De coopérer autant que possible pour mettre fin à la violation.

3. Le présent article est sans préjudice des conséquences prévues au chapitre II et de toute conséquence supplémentaire que peut entraîner une violation à laquelle s'applique le présent chapitre.

Document n°5 : Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite annexé à la résolution 56/83 du 12 décembre 2001 de l’Assemblée générale des Nations unies

CHAPITRE III

Violations graves d’obligations

découlant de normes impératives du droit international général.

Article 40 :

Application du présent chapitre

1- Le présent chapitre s’applique à la responsabilité internationale qui résulte d’une violation grave par l’Etat d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général.

2- La violation d’une telle obligation est grave si elle dénote de la part de l’Etat responsable un manquement flagrant ou systématique à l’exécution de l’obligation.

Article 41 :

Conséquences particulières d’une violation grave d’une obligation

en vertu du présent chapitre.

1-Les Etats doivent coopérer pour mettre fin, par des moyens licites, à toute violation grave au sens de l’article 40.

2-Aucun Etat ne doit reconnaître comme licite une situation créée par une violation grave au sens de l’article 40, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette situation.

3- Le présent article est sans préjudice des autres conséquences prévues dans la présente partie et de toute conséquence supplémentaire que peut entraîner, d’après le droit international, une violation à laquelle s’applique le présent chapitre (…)

Article 48 :

Invocation de la responsabilité par un Etat autre qu’un Etat lésé

1-Conformément au paragraphe 2, tout Etat autre qu’un Etat lésé est en droit d’invoquer la responsabilité d’un autre Etat, si:

a) l’obligation violée est due à un groupe d’Etats dont il fait partie, et si l’obligation est établie aux fins de la protection d’un intérêt collectif du groupe; ou

b) l’obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble.

2- Tout Etat en droit d’invoquer la responsabilité en vertu du paragraphe 1 peut exiger de l’Etat responsable:

a) La cessation du fait internationalement illicite et des assurances et garanties de non répétition conformément à l’article 30

b) L’exécution de l’obligation de réparation conformément aux articles précédents, dans l’intérêt de l’Etat lésé ou des bénéficiaires de l’obligation violée (…)

Document n°6 : Commentaires du chapitre III de la deuxième partie et de l’article 41 du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite (Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. 2, pp. 298-307)

Chapitre III

Violations graves d’obligations

découlant de normes impératives du droit international général

1) Le chapitre III de la deuxième partie est intitulé «Violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international général». Il porte sur certaines conséquences de violations particulières, identifiées selon deux critères: premièrement, il s’agit de violations d’obligations découlant de normes impératives du droit international général; et deuxièmement, les violations visées ont un caractère grave, de par leur échelle ou leur nature. Le chapitre III contient deux articles: le premier définit la portée de l’application du chapitre (art. 40), le second énonce les conséquences juridiques des violations qui relèvent du chapitre (art. 41).

2) La question de savoir s’il y avait lieu d’établir une distinction qualitative entre différentes violations du droit international a suscité un important débat. La Cour internationale de Justice a évoqué cette question dans l’affaire de la Barcelona Traction, lorsqu’elle a indiqué: « une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des États envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre État dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les États. Vu l’importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés; les obligations dont il s’agit sont des obligations erga omnes ».

La Cour entendait confronter la situation de l’État lésé dans le contexte de la protection diplomatique avec celle de tous les États en cas de violation d’une obligation envers la communauté internationale dans son ensemble. Bien qu’aucune obligation de ce type n’ait été en cause dans cette affaire, la Cour a clairement indiqué qu’aux fins de la responsabilité des États, certaines obligations sont opposables à la communauté internationale dans son ensemble, et qu’en raison de « l’importance des droits concernés», tous les États ont un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés.

3) La Cour a réaffirmé à plusieurs reprises la notion d’obligation envers la communauté internationale dans son ensemble, bien qu’elle se soit montrée prudente dans l’application de ce principe. Dans l’affaire du Timor oriental, elle a considéré «qu’il n’y avait rien à redire à l’affirmation du Portugal selon laquelle le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tel qu’il s’est développé à partir de la Charte et de la pratique de l’Organisation des Nations Unies, est un droit opposable erga omnes ». Dans l’affaire de l’Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (exceptions préliminaires), la Cour a déclaré que «les droits et les obligations consacrés dans la Convention sont des droits et des obligations erga omnes ». Cette constatation a contribué à sa conclusion selon laquelle sa compétence rationae temporis concernant la demande n’était pas limitée au moment à partir duquel les parties ont été liées par la Convention.

4) Un fait étroitement lié à ce qui précède est la reconnaissance de la notion de norme impérative du droit international aux articles 53 et 64 de la Convention de Vienne sur le droit des traités . Ces dispositions reconnaissent l’existence de règles de fond si essentielles qu’aucune dérogation n’y est possible, même au moyen d’un traité .

5) On s’est aperçu d’emblée que ce qui précède a des incidences sur les règles secondaires de la responsabilité des États, dont il faudrait tenir compte d’une manière ou d’une autre dans les articles. Au départ, on avait pensé se référer à la catégorie de «crimes internationaux des États», par opposition à tous les autres types de fait internationalement illicite («délits internationaux »). Cependant, on n’a pas vu se développer de conséquences pénales pour les États en cas de violation de ces normes fondamentales. Ainsi, l’allocation de dommages-intérêts punitifs n’est pas reconnue en droit international, même en cas de violations graves d’obligations découlant de normes impératives. Conformément à l’article 34, les dommages-intérêts sont essentiellement de nature compensatoire . Il n’en demeure pas moins, comme l’a indiqué le Tribunal militaire international en 1946, que:

6) En accord avec cette approche, et bien que les Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo aient jugé et condamné des agents de l’État pour des crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions officielles, ni l’Allemagne ni le Japon n’étaient qualifiés d’«États criminels» dans les instruments créant ces tribunaux . Dans la pratique internationale plus récente, c’est une approche analogue qui sous-tend la création des tribunaux spéciaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, qui a été décidée par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Les deux tribunaux ont été constitués uniquement pour poursuivre des personnes . Dans sa décision relative à un subpoena duces tecum (Procureur c. Blaskić), la chambre d’appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a indiqué que « aux termes du droit international en vigueur, il est évident que les États, par définition, ne peuvent faire l’objet de sanctions pénales semblables à celles prévues par les systèmes pénaux internes ». De même, selon le Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, la Cour est compétente pour les « crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale », mais sa compétence est limitée aux personnes physiques (art. 25, par. 1). Il est précisé dans le même article, qu’« aucune disposition du Statut relative à la responsabilité pénale des individus n’affecte la responsabilité des États en droit international ».

7) En conséquence, les présents articles n’établissent pas de distinction aux fins de la première partie, entre « crimes » et « délits » des États. Il doit toutefois en ressortir que les notions fondamentales de normes impératives du droit international général et d’obligations envers la communauté internationale dans son ensemble emportent certaines conséquences dans le cadre de la responsabilité des États. Que les normes impératives du droit international général et les obligations envers la communauté internationale dans son ensemble soient ou non des aspects différents d’un même concept, on peut dire en tout cas que ces deux notions se recoupent de façon substantielle. Les exemples d’obligations envers la communauté internationale dans son ensemble donnés par la Cour internationale de Justice concernent tous des obligations qui, de l’avis général, découlent de normes impératives du droit international général. De même, les exemples donnés par la Commission dans son commentaire relatif à ce qui est devenu l’article 53 de la Convention de Vienne concernent des obligations envers la communauté internationale tout entière. Cela étant, il existe à tout le moins une différence de perspective. Alors que les normes impératives du droit international général traitent de la portée d’un certain nombre d’obligations fondamentales et du rang de priorité qu’il convient de leur accorder, les obligations envers la communauté internationale dans son ensemble sont axées sur l’intérêt juridique qu’ont tous les États à leur respect, à savoir, dans le cadre du présent article, le fait qu’ils sont habilités à invoquer la responsabilité de tout autre État en cas de violation.

Par conséquent, il est bon de faire le départ entre les conséquences de l’une et de l’autre notion. Premièrement, les violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international général peuvent entraîner des conséquences supplémentaires, non seulement pour l’État responsable mais pour tous les autres États. Deuxièmement, tous les États ont le droit d’invoquer la responsabilité pour la violation d’obligations envers la communauté internationale dans son ensemble. La première de ces propositions fait l’objet du présent chapitre ; la seconde est traitée à l’article 48.

Article 40

Application du présent chapitre

[…] Commentaire

1) L’article 40 a pour objet de définir les violations couvertes par le chapitre. Il établit deux critères permettant de distinguer « les violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international général » des autres types de violation. Le premier critère a trait à la nature de l’obligation violée, qui doit découler d’une norme impérative du droit international général. Le second porte sur l’intensité de la violation, qui doit avoir un caractère grave. Le chapitre III ne s’applique qu’aux violations du droit international qui satisfont à ces deux critères.

2) Le premier critère a donc trait à la nature de l’obligation violée. Pour que le présent chapitre s’applique, la violation doit concerner une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général. Conformément à l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités , une norme impérative du droit international général est « une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère ». La notion de « norme impérative du droit international général » est reconnue dans la pratique internationale, dans la jurisprudence des cours et tribunaux nationaux et internationaux, ainsi que dans la doctrine .

3) Il n’y a pas lieu de donner des exemples de normes impératives dans le texte même de l’article 40 ; il n’y en a d’ailleurs aucun dans le texte de l’article 53 de la Convention de Vienne. Les obligations visées à l’article 40 découlant des règles de fond qui interdisent des comportements considérés comme intolérables en raison de la menace qu’ils représentent pour la survie des États et de leurs peuples, ainsi que pour les valeurs humaines fondamentales.

4) Parmi ces interdictions, on considère généralement que l’interdiction de l’agression est une norme impérative, ce qu’étaient, par exemple, le commentaire de la Commission relatif à ce qui est devenu l’article 53 , les déclarations non démenties faites par les gouvernements au cours de la Conférence de Vienne , les communications des deux parties dans l’affaire des Activités militaires et paramilitaires et la position adoptée par la Cour dans cette affaire . Les autres exemples énumérés par la Commission dans le commentaire relatif à l’article 53, à savoir les interdictions relatives à l’esclavage et à la traite des esclaves, ou au génocide, ainsi qu’à la discrimination raciale et à l’apartheid, semblent eux aussi recueillir une large adhésion. Ces pratiques sont interdites en vertu de conventions et de traités internationaux qui ont été ratifiés par un grand nombre d’États et n’admettent aucune exception. Lors de la Conférence de Vienne, les gouvernements se sont entendus sur le caractère impératif de ces interdictions. Quant à l’interdiction du génocide, son caractère impératif est étayé par plusieurs décisions judiciaires nationales et internationales .

5) Bien qu’il ne soit pas expressément mentionné dans le commentaire de la Commission relatif à l’article 53 de la Convention de Vienne, le caractère impératif de certaines autres normes semble recueillir l’adhésion générale. C’est le cas de l’interdiction de la torture, telle que définie à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 . Le caractère impératif de cette interdiction a été confirmé par les décisions d’organes tant internationaux que nationaux . Au vu de ce que la Cour internationale de Justice a dit des règles fondamentales du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés qui ont un caractère « intransgressible », il semblerait aussi justifié de les considérer comme impératives . Enfin, l’obligation de respecter le droit à l’autodétermination mérite d’être mentionnée. Comme la Cour internationale de Justice l’a noté dans l’affaire du Timor oriental, « le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est l’un des principes essentiels du droit international contemporain », qui donne naissance à une obligation envers la communauté internationale dans son ensemble, qui est tenue d’en autoriser et d’en respecter l’exercice .

6) Il convient de souligner que la liste d’exemples susmentionnée n’est peut-être pas exhaustive. De plus, l’article 64 de la Convention de Vienne prévoit la survenance de nouvelles normes impératives du droit international général, pour autant qu’il s’agisse de normes acceptées et reconnues par la communauté internationale des États dans son ensemble, comme en dispose l’article 53. Les exemples donnés sont donc sans préjudice des règles existantes ou en formation du droit international qui satisfont aux critères prévus à l’article 53.

7) Outre qu’il a une portée limitée en raison du nombre relativement restreint de normes impératives, l’article 40 prévoit une autre restriction aux fins du chapitre, à savoir que la violation doit avoir été « grave ». Les violations « graves » sont définies au paragraphe 2 comme

Dénotant «de la part de l’État responsable un manquement flagrant ou systématique à l’exécution de l’obligation ». Le mot « grave » signifie qu’un certain ordre de grandeur est requis, mais il ne doit pas être interprété comme signifiant que certaines violations ne sont pas graves ou qu’elles sont en quelque sorte excusables. Il reste que l’on peut envisager des violations de normes impératives relativement moins graves et qu’il est nécessaire de limiter la portée du chapitre aux violations les plus graves ou systématiques. La pratique des États étaie dans une certaine mesure une telle restriction. Ainsi, lorsqu’ils réagissent contre des violations du droit international, les États soulignent souvent leur caractère systématique, flagrant ou répété. De même, les procédures de plaintes internationales, par exemple dans le domaine des droits de l’homme, attachent des conséquences différentes aux violations systématiques, notamment en ce qui concerne la non-applicabilité de la règle de l’épuisement des recours internes .

8) Pour être considérée comme systématique, une violation doit avoir été commise de façon organisée et délibérée. En revanche, le terme « flagrante » renvoie à l’intensité de la violation ou de ses effets ; il dénote des violations manifestes qui représentent une attaque directe contre les valeurs protégées par la règle. Les termes ne sont pas mutuellement exclusifs ; les violations graves sont généralement à la fois systématiques et flagrantes. Au nombre des facteurs pouvant déterminer la gravité d’une violation, on citera l’intention de violer la norme ; l’étendue et le nombre des violations en cause et la gravité de leurs conséquences pour les victimes. De plus, certaines des normes impératives en question, en particulier les interdictions d’agression et de génocide, requièrent, de par leur nature même, une violation intentionnelle commise à large échelle .

9) L’article 40 ne prévoit pas de procédure visant à déterminer si une violation grave a été ou non commise. Les articles n’ont pas pour objet d’établir de nouvelles procédures institutionnelles applicables à des cas particuliers, que ceux-ci relèvent ou non du chapitre III de la deuxième partie. De plus, les violations graves dont il est question dans le présent chapitre seront probablement traitées par les organisations internationales compétentes, dont le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale. En cas d’agression, le Conseil de sécurité est investi d’un rôle spécifique, qui lui est conféré par la Charte.

Document n°7 : Extraits de la Résolution adoptée par l'Assemblée générale le 12 décembre 2001 (A/RES/56/83)

56/83. Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite

L’Assemblée générale,

Ayant examiné le chapitre IV du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante-troisième session1, qui contient le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite,

Notant que la Commission du droit international a décidé de lui recommander de prendre acte du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite dans une résolution et d’annexer le projet d’articles à ladite résolution, ainsi que d’envisager la possibilité, à un stade ultérieur et compte tenu de l’importance du sujet, de convoquer une conférence internationale de plénipotentiaires pour examiner le projet d’articles en vue de la conclusion d’une convention sur le sujet,

Soulignant l’importance que continuent d’avoir le développement progressif du droit international et sa codification que prévoit l’alinéa a du paragraphe 1 de l’Article 13 de la Charte des Nations Unies,

Notant que le sujet de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite est d’une importance capitale pour les relations entre États,

1. Note avec satisfaction que la Commission du droit international a achevé ses travaux sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et qu’elle a adopté en cette matière un projet d’articles assorti d’un commentaire détaillé ;

2. Rend hommage à la Commission du droit international pour la contribution qu’elle continue d’apporter à la codification et au développement progressif du droit international ;

3. Prend note des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite présentés par la Commission du droit international, dont le texte figure en annexe à la présente résolution, et les recommande à l’attention des gouvernements, sans préjudice de leur adoption éventuelle ou de toute autre mesure appropriée ;

4. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa cinquante-neuvième session une question intitulée « Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite ».

85e séance plénière

12 décembre 2001

Annexe

Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite

PREMIERE PARTIE

LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE DE L’ETAT

Chapitre premier

Principes généraux

Article premier

Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite

Tout fait internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité internationale.

Article 2

Éléments du fait internationalement illicite de l’État

Il y a fait internationalement illicite de l’État lorsqu’un comportement consistant en une action ou une omission :

a) Est attribuable à l’État en vertu du droit international ; et

b) Constitue une violation d’une obligation internationale de l’État.

Article 3

Qualification du fait de l’État comme internationalement illicite

La qualification du fait de l’État comme internationalement illicite relève du droit international. Une telle qualification n’est pas affectée par la qualification du même fait comme licite par le droit interne.

Document 8 : CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), 27 juin 1986 (extraits)

La Cour doit déterminer si, en raison des liens entre les contras et le Gouvernement des Etats-Unis, il serait juridiquement fondé d'assimiler les contras à un organe du Gouvernement des Etats-Unis ou de les considérer comme agissant au nom de ce gouvernement. La Cour estime que les éléments dont elle dispose ne suffisent pas à démontrer la totale dépendance des contras par rapport à l'aide des Etats-Unis. Une dépendance partielle, dont la Cour ne saurait établir le degré exact, peut se déduire du phénomène de sélection des dirigeants par les Etats-Unis mais aussi d'autres éléments tels que l’organisation, l'équipement de la force, la planification des opérations, le choix des objectifs et le soutien fourni. Il n'est donc pas clairement établi que les Etats-Unis exercent en fait sur les contras une autorité́ telle qu'on considérer que ces derniers agissent en leur nom.

La cour ayant abouti à la constatation qui précède, elle estime que les contras demeurent responsables de leurs actes, notamment des violations du droit humanitaire qu'ils auraient commises. Pour que la responsabilité́ juridique des Etats-Unis soit engagée, il devrait être établi qu'ils avaient le contrôle effectif des 0pération~durant lesquelles les violations en question se seraient produites.

Document 9 : TPIY, Chambre d’appel, Affaire IT-94-1-A, Le Procureur c. Tadić (1999), Extrait, para. 137

En somme, lorsqu’il s’agit de déterminer si un individu auquel la législation interne ne confère pas le statut d’agent de l’État peut être considéré́ comme un organe de fait de cet État, la Chambre d’appel est d’avis que les règles de droit international n’exigent pas toujours le même degré de contrôle sur cet individu que sur des membres de groupes armés. Le degré́ de contrôle requis peut, en effet, varier. Lorsque se pose la question de savoir si un particulier isolé ou un groupe qui n’est pas militairement organisé a commis un acte en qualité́ d’organe de fait d’un État, il est nécessaire de déterminer si ce dernier lui a donné des instructions spécifiques pour commettre ledit acte. À défaut, il convient d’établir si l’acte illicite a été a posteriori publiquement avalisé ou approuvé par l’État en question. En revanche, le contrôle exercé par un État sur des forces armées, des milices ou des unités paramilitaires subordonnées peut revêtir un caractère global (mais doit aller au-delà de la simple aide financière, fourniture d’équipements militaires ou formation). Cette condition ne va toutefois pas jusqu’à inclure l’émission d’ordres spécifiques par l’État ou sa direction de chaque opération. Le droit international n’exige nullement que les autorités exerçant le contrôle planifient toutes les opérations des unités qui dépendent d’elles, qu’elles choisissent leurs cibles ou leur donnent des instructions spécifiques concernant la conduite d’opérations militaires ou toutes violations présumées du droit international humanitaire. Le degré de contrôle requis en droit international peut être considèré comme avèré lorsqu’un État (ou, dans le contexte d’un conflit armé, une Partie au conflit) joue un rôle dans l’organisation, la coordination ou la planification des actions militaires du groupe militaire, en plus de le financer, l’entraîner, l’équiper ou lui apporter son soutien opérationnel. Les actes commis par ce groupe ou par ses membres peuvent dès lors être assimilés à des actes d’organes de fait de l’État, que ce dernier ait ou non donné des instructions particulières pour la perpétration de chacun d’eux.

|

Nantes UNIverSITÉ Faculté de droit et des Sciences politiques

|

Année universitaire 2025-2026 (2ème semestre) |

Équipe pédagogique en droit international public :

|

Responsable des enseignements : Odile Delfour Samama |

Chargé de travaux dirigés : Gaye Abdoul Aziz abdoul-aziz.gaye@etu.univ-nantes.fr

|

|

|

|

3ème année de LICENCE

TRAVAUX DIRIGés de DROIT INTERNATIONAL PUBLIC général

Séance n° 2

LA DELIMITATION DES ESPACES MARITIMES

Exercice

Commentaire : Article 15 de la Convention de Montego-Bay (1982)

Documents de travail :

1) Affaire du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas), opinion individuelle de M. Jessup, CIJ Recueil, 1969, p. 67

2) Article 6 de la Convention de Genève sur le Plateau Continental du 29 avril 1958

3) Articles 15, 74 et 83 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982

4) CIJ, Sentence arbitrale du 31 juillet 1989 (Guinée-Bissau c. Sénégal)

5) CIJ, arrêt du 16 mars 2001, Délimitation et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn, (Qatar c. Bahreïn), CIJ Recueil, 2001, p. 40, §§. 166-177

6) CIJ, arrêt du 8 octobre 2007, Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), extraits §. 277, §§. 280-282, §.287 et §§. 302-304.

7) CIJ, arrêt du 3 février 2009, Affaire de la délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine), extrait §§. 119-122.

8) Tribunal international de la mer, 14 mars 2012, Affaire du différend concernant la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe de Bengale.

9) Cour Internationale de Justice, Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua), 2 février 2018 (Extraits)

10) Extraits de l’opinion individuelle de M. le juge Abraham, jointe à l’arrêt de la CIJ du 19 novembre 2012, Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie)

11) CIJ, arrêt du 17 mars 2016, Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Colombies), Exceptions préliminaires, extraits

12) CIJ, arrêt du 17 mars 2016, Question de la délimitation du plateau continental entre le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 miles marins de la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie), Exceptions préliminaires (Extraits)

13) CIJ, arrêt du 3 juin 1985, Affaire du plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), CIJ Recueil, 1985, §. 50 (extrait)

14) CIJ, arrêt du 10 octobre 2002, Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée Équatoriale (intervenant)), §. 304 (extrait)

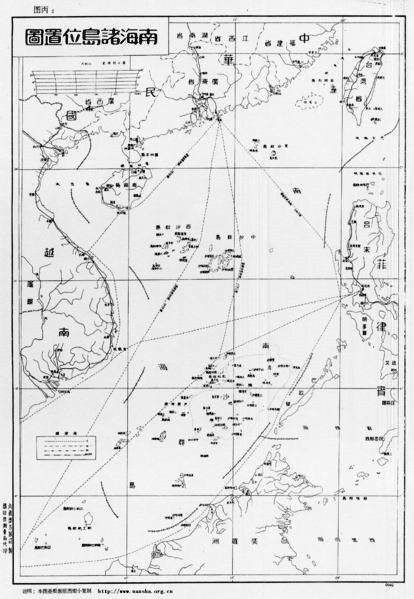

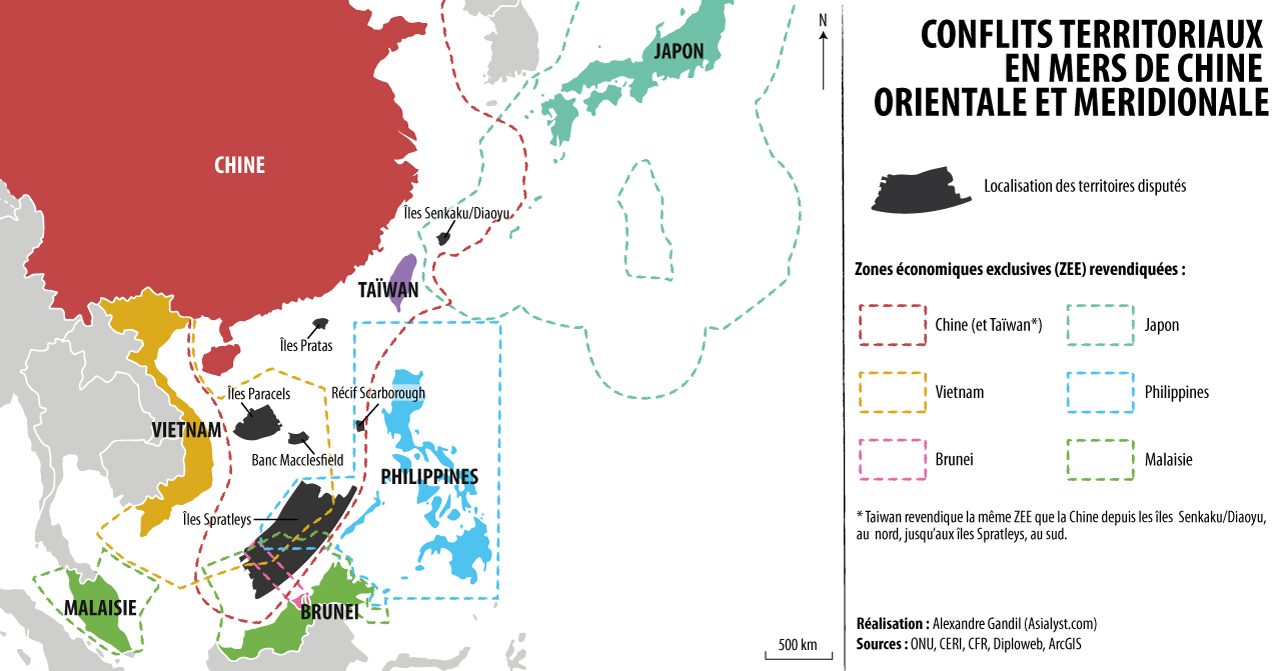

15) Igor Gauquelin (2016). Mer de Chine : Comprendre l’arbitrage de la Haye [En ligne] www.asialyst.com, 15.07.2016

16) Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d’Ivoire dans l'océan Atlantique (Ghana/Côte d’Ivoire), TIDM Affaire No. 23, 23 Septembre 2017

17) Christophe Prazuck, « Mer de Chine et droit de la mer : le paradoxe chinois » Lettre du Centre Asie, Ifri, 7 mai 2021

Indications bibliographiques :

BELLAYER ROILLE (A), Les enjeux politiques autour des frontières maritimes, CERISCOPE Frontières, 2011 : http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part2/les-enjeux-politiques-autour-des-frontieres-maritimes

CAZALA (J.), « Retour sur les méthodes de délimitation juridictionnelle d’espaces maritimes mises en œuvre dans quelques affaires récentes », A.F.D.I., 2008, pp. 411-427

CHAUMETTE (P.) (dir), Droits maritimes, Dalloz Action, 4ème édition 2021-2022.

COMBACAU (J), Le droit de la mer, PUF, collection « Que sais-je ? » 1985.

DAILLIER (P.), FORTEAU (M.), PELLET (A), MIRON (A), NGU (QD), Droit international public, 9ème édition, LGDJ, Paris, 2022.

GALLEY (J.B.), « Le juge en quête d’unité de régime juridique en matière de délimitation maritime », Revue de la recherche juridique : Droit prospectif, 2006, pp. 953-985.

KOLB (R.), « Case Law on equitable maritime delimitation, Jurisprudence sur les délimitations maritimes équitables », Martinus Nijhoff Publishers, 2003

LABRECQUE (G), Les frontières maritimes internationales, Editions Harmattan 1998

LUCCHINI (L), « Le juge et l’équidistance : sense or sensibility ? », in. L’Etat souverain dans le monde d’aujourd’hui, Mélanges en l’honneur de J-P Puissochet, Paris, Pedone, 2008 pp 175-18.

MAHINGA (J-G), Le Tribunal international du droit de la mer, Larcier 2013, 378 p.

PANCRACIO (J.P), Droit de la mer, Paris, Dalloz, 2010, 536 p.

VINCENT (P), Droit de la mer, Larcier, 2008, 292 p.

Annuaire du Droit de la Mer publié par l’Institut du droit économique de la mer (depuis 1995), Pedone

Annuaire de Droit Maritime et Océanique de Nantes (depuis 1980), Pedone

Site du Tribunal International du Droit de la Mer : https://www.itlos.org/

Site Institut du Droit économique de la Mer : http://www.indemer.org/

Sur l’affaire Bahrein c. Qatar

DECAUX (E), « Affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn », fond. Arrêt du 16 mars 2001 (Qatar c. Bahreïn), AFDI, 2001, pp. 177-241

DISTEFANO (G.), « L’arrêt de la C .I.J. du 16 mars 2001 dans l’affaire de la délimitation entre Qatar et Bahreïn » ; R.B.D.I., pp. 357-410

KOHEN (M.), « Les questions territoriales dans l’arrêt de la C.I.J. du 16 mars 2001 en l’affaire Qatar c. Bahreïn », R.G.D.I.P. 2002, pp. 295-328

PASTOR PALOMA (A.), » La qualification juridique des formations maritimes dans l’arrêt du 16 mars 2001 », R.G.D.I.P., 2002, pp 329-356

Sur l’affaire Nicaragua c. Honduras

KIRK (E.A.), “Case concerning territorial and maritime dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea, International and Comparative Law Quarterly”, vol. 57, 2008, pp. 701-709

LATHROP COALTER (G.), “Territorial and maritime dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua V. Honduras)”, American journal of International Law, vol. 102, 2008, pp. 113-119

ROS (N.), « L’arrêt rendu par la Cour internationale de Justice le 8 octobre 2007 en l’affaire du Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes », Annuaire du droit de la mer, 2007, pp. 9-64

Sur l’affaire Roumanie c. Ukraine

MAHINGA (J.-G.), « La délimitation de la frontière maritime entre la Roumanie et la mer Noire », JDI, vol.4, 2010, pp.1157-1195

WECKEL (P.), « Délimitation maritime en mer Noire », RGDIP, 113-2, 2009, pp. 431-439

Document n° 1 : Affaire du plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d'Allemagne/Pays-Bas), opinion individuelle de M. Jessup, CIJ Recueil, 1969, p. 67

Pour des raisons qui n'ont pas été divulguées pleinement mais que l'on peut soupçonner, les Parties ont jugé bon de ne parler qu'indirectement, dans leurs écritures ou plaidoiries, de leurs intérêts réels et fondamentaux concernant le plateau continental de la mer du Nord, mais il est évident que la raison pour laquelle elles attachent tant d'importance à la délimitation de leurs zones respectives est l'existence connue ou probable de gisements de pétrole et de gaz naturel sous le lit de la mer

Document n° 2 : Article 6 de la Convention de Genève sur le Plateau Continental du 29 avril 1958

Dans le cas où un même plateau continental est adjacent aux territoires de deux ou plusieurs Etats dont les côtes se font face, la délimitation du plateau continental entre ces Etats est déterminée par accord entre ces Etats. A défaut d’accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci est constituée par la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.

Dans le cas où même le plateau continental est adjacent aux territoires de deux Etats limitrophes, la délimitation du plateau continental est déterminée par accord entre ces Etats. A défaut d’accord, et à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci s’opère par application du principe de l’équidistance des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats.

Lors de la délimitation du plateau continental, toute ligne de démarcation établie conformément aux principes mentionnés dans les paragraphes 1 et 2 du présent article devrait être fait mention de points de repères fixes et permanents à terre.

Document n° 3 : Extraits de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Signée le 10 décembre 1982 à Montego Bay- Jamaïque)

Article 15 : Délimitation de la mer territoriale entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face

Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l’un ni l’autre de ces Etats n’est en droit, sauf accord contraire entre eux, d’étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition ne s’applique cependant pas dans le cas où, en raison de l’existence de titre historiques ou d’autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux Etats.

Article 74 : Délimitation de la zone économique exclusive entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face

1. La délimitation de la zone économique exclusive entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d'accord conformément au droit international tel qu'il est visé à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice, afin d'aboutir à une solution équitable.

2. S'ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV.

3. En attendant la conclusion de l'accord visé au paragraphe 1, les Etats concernés, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l'accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.

4. Lorsqu'un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimitation de la zone économique exclusive sont réglées conformément à cet accord.

Article 83 Délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face

La délimitation du plateau continental entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face est effectuée par voie d’accord conformément au droit international tel qu’il est visé par l’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice, afin d’aboutir à une solution équitable.

S’ils ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, les Etats concernés ont recours aux procédures prévues à la partie XV.

En attendant la conclusion de l’accord visé au paragraphe 1, les Etats concerné, dans un esprit de compréhension et de coopération, font tout leur possible pour conclure des arrangements provisoires de caractère pratique et pour ne pas compromettre ou entraver pendant cette période de transition la conclusion de l’accord définitif. Les arrangements provisoires sont sans préjudice de la délimitation finale.

Lorsqu’un accord est en vigueur entre les Etats concernés, les questions relatives à la délimitation du plateau continental sont réglées conformément à cet accord.

Document n°4 : extraits de l’arrêt du 16 mars 2001, Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn)

166. La Cour passera maintenant à l'examen de la question de la délimitation maritime.

167. Les Parties conviennent que la Cour doit se prononcer sur la délimitation maritime conformément au droit international. Ni Bahreïn ni Qatar ne sont parties aux conventions de Genève sur le droit de la mer du 29 avril 1958 ; Bahreïn a ratifié la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, mais Qatar l'a seulement signée. En conséquence, c'est le droit international coutumier qui est le droit applicable. Cela étant, les deux Parties reconnaissent que la plupart des dispositions de la convention de 1982 qui sont pertinentes en l'espèce reflètent le droit coutumier.

168. Aux termes de la « formule Bahreïnite », adoptée en décembre1990, (voir les paragraphes 67 et 69 ci-dessus), les Parties ont prié la Cour «de tracer une limite maritime unique entre leurs zones maritimes respectives, comprenant les fonds marins, le sous-sol et les eaux sur jacentes ». Dans ses conclusions finales, qui sont identiques aux conclusions qu'il a présentées dans la procédure écrite, Qatar a prié la Cour de « tracer une limite maritime unique entre les espaces maritimes comprenant les fonds marins, le sous-sol et les eaux sur jacentes qui relèvent respectivement de1'Etat de Qatar et de l'Etat de Bahreïn ... ». Bahreïn, pour sa part, a demandé à la Cour de dire et juger que «la limite maritime entre Bahreïn et Qatar est celle décrite dans la deuxième partie du mémoire de Bahreïn ». Il ressort de ce mémoire et des cartes qui lui sont annexées que Bahreïn demande, lui aussi, à la Cour de tracer une limite maritime unique. Les deux Parties ont ainsi prié la Cour de tracer une limite maritime unique (voir ci-après, p. 92, croquis no 2).

(…)

173. La Cour observe que le concept de limite maritime unique n'est pas issu du droit conventionnel multilatéral mais de la pratique étatique et qu'il s'explique par le vœu des Etats d'établir une limite ininterrompue unique délimitant les différentes zones maritimes - coïncidant partiellement- qui relèvent de leur juridiction. Dans le cas de zones de juridiction qui coïncident, la détermination d'une ligne unique pour les différents objets de la délimitation « ne saurait être effectuée que par l'application d'un critère ou d'une combinaison de critères qui ne favorise pas l'un de ces ... objets au détriment de l'autre et soit en même temps susceptible de convenir également à une division de chacun d'eux », comme l'a relevé la Chambre constituée par la Cour dans l'affaire du Golfe du Maine (C. I. J. Recueil 1984, p. 327, par. 194). Dans cette affaire, il avait été demandé à la Chambre de tracer une ligne unique valant à la fois pour le plateau continental et la colonne d'eau sur jacente.

174. La délimitation des mers territoriales ne soulève pas de problèmes de ce genre car les droits de 1'Etat côtier dans la zone concernée ne sont pas fonctionnels mais territoriaux et impliquent souveraineté sur le fond de lamer, les eaux sur jacentes et l'espace aérien sur jacent. La Cour, pour s'acquitter de cet aspect de sa tâche, doit donc appliquer d'abord et avant tout les principes et règles du droit international coutumier qui ont trait à la délimitation de la mer territoriale, sans oublier que sa tâche ultime consiste à tracer une limite maritime unique qui soit valable aussi à d'autres fins.

175. Les Parties conviennent que les dispositions de l'article 15 de la convention de 1982 sur le droit de la mer qui est intitulé « Délimitation de la mer territoriale entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face» font partie du droit coutumier. Cet article dispose: « Lorsque les côtes de deux Etats sont adjacentes ou se font face, ni l'un ni l'autre de ces Etats n'est en droit, sauf accord contraire entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats. Cette disposition ne s'applique cependant pas dans le cas où, en raison de l'existence de titres historiques ou d'autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux Etats. »

176. L'article 15 de la convention de 1982 est pratiquement identique au paragraphe 1 de l'article 12 de la convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë, et doit être regardé comme possédant un caractère coutumier. Il y est souvent fait référence comme à la règle «équidistance/circonstances spéciales». La méthode la plus logique et la plus largement pratiquée consiste à tracer d'abord à titre provisoire une ligne d'équidistance et à examiner ensuite si cette ligne doit être ajustée pour tenir compte de l'existence de circonstances spéciales. Une fois qu'elle aura délimité sur cette base les mers territoriales des Parties, la Cour déterminera quels sont les règles et principes du droit coutumier à appliquer pour la délimitation de leurs plateaux continentaux et de leurs zones économiques exclusives ou de leurs zones de pêche. La Cour décidera alors si la méthode à retenir pour opérer cette délimitation est similaire à celle qui vient d'être décrite ou si elle est différente.

177. La ligne d'équidistance est la ligne dont chaque point est équidistant des points les plus proches des lignes de base à partir desquels la largeur de la mer territoriale de chacun des deux Etats est mesurée. Elle ne peut être tracée que lorsque les lignes de base sont connues. Ni l'une ni l'autre des Parties n'a encore précisé quelles sont les lignes de base qui doivent être utilisées aux fins de la détermination de la largeur de leur mer territoriale; elles n'ont pas davantage produit de cartes ou de cartes marines officielles où figuraient de telles lignes de base. Ce n'est qu'au cours de la présente procédure qu'elles ont fourni à la Cour des points de base approximatifs que la Cour pourrait, à leur avis, utiliser pour déterminer la limite maritime.

Document n°5 : Affaire du différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras) du 8 octobre 2007 (extraits).

277. La Cour relève d’emblée que les Parties ont l’une et l’autre fait valoir un certain nombre de considérations géographiques et juridiques au sujet de la méthode qu’elle devrait appliquer pour effectuer la délimitation maritime. Le cap Gracias a Dios, où prend fin la frontière terrestre entre le Nicaragua et le Honduras, est une projection territoriale très convexe touchant à un littoral concave de part et d’autre, au nord et au sud-ouest. Compte tenu de l’article 15 de la CNUDM, et étant donné la configuration géographique décrite ci-dessus, les deux points de base à situer sur l’une et l’autre rives du fleuve Coco, à l’extrémité du cap, auraient une importance critique dans le tracé d’une ligne d’équidistance, en particulier à mesure que celle-ci s’éloignerait vers le large. Ces points de base devant être très proches l’un de l’autre, la moindre variation ou erreur dans leur emplacement s’amplifierait de manière disproportionnée lors de ce tracé. Les Parties conviennent en outre que les sédiments charriés et déposés en mer par le fleuve Coco confèrent un morphodynamisme marqué à son delta, ainsi qu’au littoral au nord et au sud du cap. Aussi l’accrétion continue du cap risquerait-elle de rendre arbitraire et déraisonnable dans un avenir proche toute ligne d’équidistance qui serait tracée aujourd’hui de cette façon.

(…)

280. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de la présente espèce, la Cour se trouve dans l’impossibilité de définir des points de base et de construire une ligne d’équidistance provisoire pour établir la frontière maritime unique délimitant les espaces maritimes au large des côtes continentales des Parties. Même si les particularités déjà évoquées ne permettent pas de tracer une ligne d’équidistance en tant que frontière maritime unique, la Cour doit cependant déterminer si, pour son segment traversant les mers territoriales, la ligne frontière pourrait commencer comme une ligne d’équidistance au sens de l’article 15 de la CNUDM. L’on pourrait faire valoir que, si les saillies de part et d’autre du cap Gracias a Dios étaient utilisées comme points de base, les problèmes liés à la distorsion se poseraient avec moins d’acuité à proximité de la côte (Plateau continental de la mer du Nord (République fédérale d’Allemagne/Danemark ;République fédérale d’Allemagne/Pays-Bas), arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 17-18).Cela étant, la Cour fait tout d’abord observer que les Parties sont en désaccord quant au titre sur les îles instables qui se sont formées dans l’embouchure du fleuve Coco et dont les Parties avaient laissé entendre, au cours de la procédure orale, qu’elles pourraient servir de points de base. Il est rappelé que, en raison des caractéristiques changeantes de cette zone, la Cour ne s’est pas prononcée sur l’attribution de la souveraineté sur ces îles (voir paragraphe 145 ci dessus). En outre, quels que soient les points de base qui seraient utilisés pour le tracé d’une ligne d’équidistance, la configuration et la nature instable des côtes pertinentes, y compris les îles en litige qui se sont formées dans l’embouchure du fleuve Coco, rendraient en peu de temps incertains ces points de base (qu’ils soient situés au cap Gracias a Dios ou ailleurs).L’article 15 de la CNUDM envisage lui-même la possibilité de déroger au principe du tracé d’une ligne médiane, à savoir lorsque «l’existence de titres historiques ou d’autres circonstances spéciales» le rend nécessaire. Rien dans l’énoncé de l’article 15 ne permet de conclure que des problèmes géomorphologiques ne sauraient en tant que tels constituer des «circonstances spéciales» au sens de cette exception, ni que de telles «circonstances spéciales» ne puissent être invoquées (comme à l’égard des «circonstances pertinentes» aux articles 74 et 83) que pour corriger une ligne déjà tracée. Cette dernière hypothèse serait d’ailleurs en nette contradiction avec le libellé de l’exception décrite à l’article 15. Il est rappelé que l’article 15 de la CNUDM, qui a été adopté sans que la question de la méthode de délimitation de la mer territoriale n’ait donné lieu à débat, est pratiquement identique (quelques modifications d’ordre rédactionnel mises à part) au texte du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1958.La genèse du texte de l’article 12 de la convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë montre que la possibilité de recourir à une méthode différente en cas de configuration spéciale de la côte fut effectivement évoquée (voir Annuaire de la Commission du droit international (Annuaire de la CDI), 1952, vol. II, p. 38, commentaire, par. 4). Le traitement qui fut en 1956 réservé à cette question vient d’ailleurs le confirmer. Les termes de l’exception à la règle générale demeurèrent les mêmes (voir Annuaire de la CDI, 1956, vol. I, p. 306 ; vol. II, p. 271,272, et p. 300 où le commentaire du projet d’articles relatifs au plateau continental relève que«comme pour [les] mers [territoriales], il doit être prévu qu’on peut s’écarter de la règle lorsqu’une configuration exceptionnelle de la côte … l’exige»). On ne trouve pas davantage, dans la jurisprudence de la Cour, d’éléments qui fondent une interprétation allant à l’encontre du sens ordinaire des termes de l’article 15 de la CNUDM. Cette question ne s’est jusqu’à ce jour jamais directement posée. La Cour relève toutefois que, dans certains cas, la ligne d’équidistance n’a pas été utilisée aux fins de la délimitation de la mer territoriale, soit pour des raisons très particulières (voir Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), arrêt, C.I.J.Recueil 1982, p. 85,par. 121, affaire dans laquelle la Cour est partie d’une ligne de convergence entre les concessions accordées par chaque Partie et l’a traduite en une ligne tracée à partir d’un point fixé en mer jusqu’au point terminal de la frontière terrestre), soit en raison de l’effet défavorable de certaines configurations côtières (affaire de la Délimitation de la frontière maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, RSA, vol. XIX, p. 187, par. 104).

281. Pour tous les motifs qui précèdent, la Cour se trouve dans le cas de l’exception prévue à l’article 15 de la CNUDM, c’est-à-dire face à des circonstances spéciales qui ne lui permettent pas d’appliquer le principe de l’équidistance. Ce dernier n’en demeure pas moins la règle générale.

282. La Cour relève que, dans la présente espèce, les deux Parties ont l’une et l’autre envisagé pour la délimitation de la mer territoriale d’autres méthodes que celle consistant à tracer une ligne d’équidistance. […]

287. La Cour examinera donc la question de savoir si, en principe, la délimitation pourrait être basée sur la bissectrice de l’angle formé par des lignes représentant les côtes continentales pertinentes. Elle examinera ensuite l’incidence des mers territoriales des îles. Le recours à une bissectrice - la ligne qui divise en deux parts égales l’angle formé par des lignes représentant la direction générale des côtes - s’est avéré être une méthode de remplacement valable dans certaines circonstances où il n’est pas possible ou approprié d’utiliser la méthode de l’équidistance. C’est la configuration des façades côtières pertinentes et des zones maritimes à délimiter ainsi que les rapports entre ces éléments qui justifient le recours à la méthode de la bissectrice en matière de délimitation maritime. Toutefois, lorsque, comme en la présente espèce, tous les points de base que la Cour pourrait déterminer sont par définition instables, la méthode de la bissectrice peut être considérée comme une approximation de celle de l’équidistance. Tout comme celle de l’équidistance, la méthode de la bissectrice est une approche géométrique qui peut être utilisée pour donner un effet juridique au«critère à propos duquel l’équité est de longue date considérée comme un caractère rejoignant la simplicité : à savoir le critère qui consiste à viser en principe — en tenant compte des circonstances spéciales de l’espèce — à une division par parts égales des zones de convergence et de chevauchement des projections marines des côtes des Etats…» (Délimitation de la frontière maritime dans la région du golfe du Maine, arrêt, C.I.J. Recueil 1984, p. 327, par. 195).

288. Tel était le cas en l’affaire du Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne), où la méthode de l’équidistance ne pouvait pas être appliquée au deuxième segment de la délimitation parce que le point de départ de ce segment ne se situait sur aucune des lignes d’équidistance possibles. Dans cette affaire, la Cour utilisa une bissectrice pour refléter l’infléchissement vers le nord de la côte tunisienne à partir du golfe de Gabès (C.I.J. Recueil 1982,- 79 -p. 94, par. 133, point C 3)). En l’affaire du Golfe du Maine, la Chambre de la Cour utilisa également la bissectrice de l’angle formé par les côtes continentales du golfe, parce qu’elle estimait que les petites îles situées dans le golfe ne pouvaient pas convenir comme points de base et que le premier segment de la délimitation devait partir du «point A», lequel n’était pas non plus situé sur une ligne d’équidistance. Dans la sentence rendue en 1985 en l’affaire de la Délimitation maritime entre la Guinée et la Guinée-Bissau, le tribunal arbitral traça la perpendiculaire (la bissectrice d’un angle de 180o) d’une droite joignant la pointe des Almadies (Sénégal) au cap Shilling (Sierra Leone) pour représenter la direction générale de la côte de «l’ensemble de la région de l’Afrique occidentale». Le tribunal estima nécessaire de choisir cette approche plutôt que celle de l’équidistance pour parvenir à une délimitation équitable qui devait «s’int[égrer] aux délimitations actuelles ou futures de la région» (RSA, vol. XIX, p. 189, par. 108).

289. Pour que sa méthode de délimitation «respecte la situation géographique réelle» (Plateau continental (Jamahiriya arabe libyenne/Malte), arrêt, C.I.J. Recueil 1985, p. 45, par. 57), la Cour devrait rechercher une solution en déterminant d’abord ce que sont les «côtes pertinentes» des Etats (voir Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 94, par. 178 ; voir aussi Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant)), arrêt, C.I.J.Recueil 2002, p. 442, par. 90). La détermination de la géographie côtière pertinente nécessite une appréciation réfléchie de la géographie côtière réelle. La méthode de l’équidistance exprime la relation entre les côtes pertinentes des deux Parties en prenant en compte les relations existantes entre des paires de points choisis comme points de base. La méthode de la bissectrice tend elle aussi à exprimer les relations côtières pertinentes, mais elle le fait sur la base de la macro géographie d’un littoral représenté par une droite joignant deux points sur la côte. Aussi, en cas de recours à la méthode de la bissectrice, faut-il veiller à ne pas « refaire la nature entièrement » (Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil 1969, p. 49, par. 91). […]

302. La Cour relève que, en vertu de l’article 3 de la CNUDM, le Honduras a le droit de fixer à 12 milles marins la largeur de sa mer territoriale, tant pour son territoire continental que pour les îles relevant de sa souveraineté. Le Honduras demande en l’espèce, pour les quatre îles en cause, une mer territoriale de 12 milles marins. La Cour estime donc que, sous réserve d’éventuels chevauchements entre les mers territoriales situées respectivement autour d’îles honduriennes et d’îles nicaraguayennes se trouvant alentour, Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay et South Cay doivent se voir accorder une mer territoriale de 12 milles marins.

303. Une mer territoriale d’une largeur de 12 milles ayant été accordée aux îles de Bobel Cay, Savanna Cay, Port Royal Cay et South Cay (Honduras) et à l’île d’Edinburgh Cay (Nicaragua), il est évident que les mers territoriales du Nicaragua et du Honduras sont appelées à se chevaucher dans cette région tant au sud qu’au nord du 15e parallèle. Ici encore, la Cour répétera son observation sur les méthodes de délimitation :« La méthode la plus logique et la plus largement pratiquée consiste à tracer d’abord à titre provisoire une ligne d’équidistance et à examiner ensuite si cette ligne doit être ajustée pour tenir compte de l’existence de circonstances spéciales. » (Délimitation maritime et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn (Qatar c. Bahreïn), fond, arrêt, C.I.J. Recueil 2001, p. 94, par. 176)

304. Le tracé d’une ligne d’équidistance provisoire entre les îles qui se font face aux fins de la délimitation de la mer territoriale ne présente pas les mêmes difficultés que celui d’une ligne d’équidistance à partir du continent. Les Parties ont fourni à la Cour les coordonnées des quatre îles en litige au nord du 15e parallèle et d’Edinburgh Cay au sud de ce parallèle. Il est possible de délimiter de façon satisfaisante cette zone relativement réduite en traçant une ligne d’équidistance provisoire prenant les coordonnées de ces îles comme points de base de leur mer territoriale dans les zones de chevauchement, entre les mers territoriales de Bobel Cay, Port Royal Cay et South Cay (Honduras), d’une part, et celle d’Edinburgh Cay (Nicaragua), d’autre part. Il n’y a pas de chevauchement entre la mer territoriale de Savanna Cay (Honduras) et celle d’Edinburgh Cay. La Cour considère qu’il n’existe pas, dans cette zone, de « circonstances spéciales» juridiquement pertinentes justifiant l’ajustement de cette ligne provisoire.

Document n° 6 : CIJ, arrêt du 3 février 2009, affaire relative à la délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine) (extraits)

En la présente affaire, la Cour commencera donc par tracer une ligne d’équidistance provisoire entre les côtes adjacentes de la Roumanie et de l’Ukraine, qui se prolongera par une ligne médiane entre leurs côtes se faisant face.

§120- Le tracé de la ligne finale doit aboutir à une solution équitable (article 74 et 83 de la CNUDM). La cour examinera donc, lors de la deuxième phase, s’il existe des facteurs appelant un ajustement ou un déplacement de la ligne d’équidistance provisoire afin de parvenir à un résultat équitable (Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria ; Guinée équatoriale (intervenant), arrêt, CIJ. recueil 2002, p. 441, par. 288). La Cour a par ailleurs indiqué clairement que, lorsque la ligne à tracer traverse plusieurs zones de juridiction qui coïncident, « la méthode dite des principes équitables et des circonstances pertinentes peut utilement être appliquée, cette méthode permettant également d’aboutir dans ces zones maritime à un résultat équitables » (Différend territorial et maritime entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des Caraïbes (Nicaragua c. Honduras), arrêt du 8 octobre 2007, par. 271).

121- Il s’agit là de la deuxième étape de la délimitation, à laquelle la Cour s’intéressera après avoir tracé la ligne d’équidistance provisoire.

122- Enfin, la Cour s’assurera, dans une troisième étape, que la ligne (une ligne d’équidistance provisoire ayant ou non été ajustée en fonction des circonstances pertinentes) ne donne pas lieu, en l’état, à un résultat inéquitable du fait d’une disproportion marquée entre le rapport des longueurs respectives des côtes et le rapport des zones maritime pertinentes attribuées à chaque Etats par ladite ligne (voir paragraphes 214-215). La vérification finale du caractère équitable du résultat obtenu doit permettre de s »assurer qu’aucune disproportion marquée entre les zones maritime ne ressort de la comparaison avec le rapport des longueurs des côtes.

Cela ne signifie toutefois pas que les zones ainsi attribuées à chaque Etat doivent être proportionnelles aux longueurs des côtes : ainsi que la Cour l’a indiqué, « c’est… le partage de la région qui résulte de la délimitation et non l’inverse » (Délimitation maritime dans la région située entre le Groenland et Jan Mayen (Danemark c. Norvège), arrêt, CIJ Recueil 1993, p. 67, par. 64).

Document n°7 Tribunal international du droit de la mer, 14 mars 2012, Affaire du différend concernant la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe de Bengale (extraits)

Méthode de délimitation

206. Le Tribunal doit maintenant examiner la méthode à appliquer à la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau continental dans l’affaire dont il est saisi.